[딥테크] 금융자산 투자, 믿을 건 ‘트위터’ 아닌 ‘재무제표’

입력

수정

SNS 정서 따라 요동치는 금융시장 거래량 및 시장 가치 밀어 올려 과도한 의존 시 장기 투자 수익성 떨어져

본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다.

현재의 초연결 시장에서는 금융자산 가격이 수익 및 지표가 아닌 소셜 미디어상의 트윗(tweet)이나 밈(meme)에 따라 치솟는 현상을 흔히 볼 수 있다. 금융시장에서 투자자들이 흥분하는 현상이야 새로울 것이 없지만 지금의 속도와 규모는 충분히 문제가 된다. 게시글 하나가 시장 가치를 수조 원씩 움직이는 데 규제 당국이 반응하기에는 움직임이 너무 빠르다.

소셜 미디어, 금융자산 가치 ‘수조 원씩 움직여’

지난 2021년 1월 게임스톱(GameStop) 사태를 기억하는 이들이 많을 것이다. 당시 게임스톱은 월스트리트에 저항하는 개미 투자자들의 보루로 여겨졌다. 연구에 따르면 레딧(Reddit)이나 트위터(Twitter) 등의 SNS가 특정 종목 거래량 폭증 원인의 거의 절반을 차지한다고 한다. 전통적인 주가 추이 분석을 앞선다는 얘기다. 전문가들이 ‘흥분 구간’(Hype Interval)이라고 명명한 짧은 시간 동안 소문과 이야기들이 시장을 압도하는 현상이 종종 벌어진다.

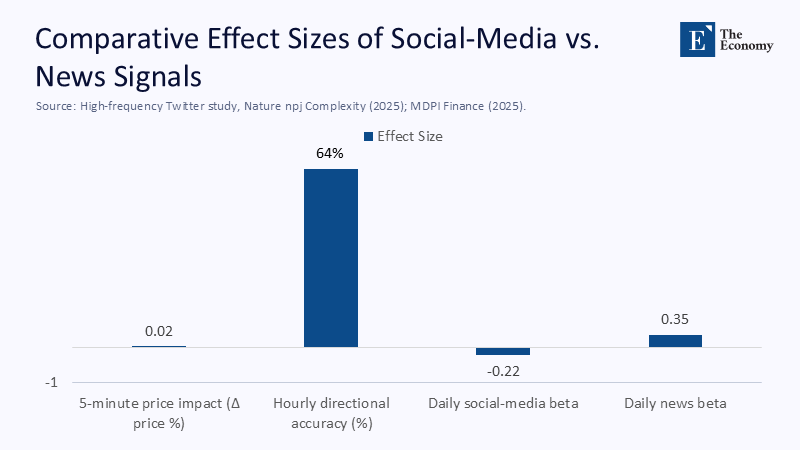

그러니까 어떤 계기로 특정 종목에 대한 대중의 관심이 증가하면 며칠을 사이에 두고 해당 종목의 가격도 오르기 시작해 결국 ‘본질 가치’(fundamental value)를 넘어선다. 물론 치솟은 가격이 무너지는 데는 얼마 걸리지 않는다. 한 시간이 못 걸려 제자리로 돌아가기도 한다. 분석에 따르면 트위터에서 특정 종목에 대한 긍정론이 1 표준편차만큼 확산하면 가격이 0.02%P 올랐다가 이내 거품처럼 사라진다.

치솟은 가격, ‘거품처럼 사라져’

2016~2023년 미국 시장 분석에 따르면 대중 매체의 경제 뉴스를 따르는 것은 수익성에 긍정적 영향을 줬지만 소셜 미디어 분위기에만 의존하면 손실로 이어졌다. 소셜 미디어는 가격을 갑자기 끌어올릴 수 있지만 장기간 지탱할 힘은 없다는 것이다.

주: 소셜 미디어로 인한 가격 변화(%, 5분간), 소셜 미디어의 가격 변동 방향 예측 정확성(%), 소셜 미디어 신뢰와 수익성 간 관계, 경제 뉴스 신뢰와 수익성 간 관계(좌측부터)

소셜 미디어 효과는 가상화폐로 가면 더욱 부풀려진다. 언젠가 개를 주제로 하는 밈코인(memecoin, 인터넷 밈, 캐릭터 또는 트렌드에서 영감을 받은 암호화폐의 일종)이 한 주 만에 1,200% 폭등했을 때 투자자들을 움직인 것은 핵심 지표가 아닌 디스코드(Discord, 소셜 플랫폼)를 통한 밈(meme, 인터넷 사용자들이 변형, 복사, 확산하는 이미지, 비디오, 텍스트 등)이었다. 하지만 며칠 후 거래량은 무너졌고 가격도 이전으로 되돌아갔다.

소셜 미디어 의존, 장기 투자 수익성 ‘떨어뜨려’

그런데 어째서 흥분이 가라앉은 후에도 오른 가격이 일정 기간 지속되는 것일까? 먼저 무료 거래 플랫폼(zero-commission platform)에서 거래하는 개미 투자자들이 시장과 격리되어 전체 상황을 알지 못하게 되는 영향을 들 수 있다. 또 기관투자자들이 특정 종목의 옵션(option)거래가 증가하면 위험 분산을 위해 해당 종목을 매수함으로써 오른 가격을 유지하는 데 의도치 않은 기여를 하기도 한다.

여기에 규제 당국의 느린 속도도 한몫하는데, 시장에 개입하려고 하면 이미 피해가 확산했거나 가격이 부풀려진 경우가 대부분이다. 이 모든 요소가 결합해 기반이 이미 무너졌는데도 시장이 확신을 갖는 원인이 된다.

하지만 조금만 생각해 보면 알 수 있다. 연금, 기부금, 보험 기금을 포함한 기관투자자들에게 잠시 스쳐 가는 감정적 움직임은 고민할 거리도 안 된다. 그들은 원하는 것은 찰나의 횡재가 아닌 수십 년에 걸친 장기 수익이다.

배당금이나 부채 비율 같은 기본 지표를 무시하면 특정 종목의 하락 위험을 과도하게 의식한다는 연구도 있다. 결국 소셜 미디어에 대한 과다한 의존은 장기 투자자들의 수익성을 연간 1.2% 떨어뜨린다고 한다. 단타 거래와 거래 수수료 때문이다.

‘금융 교육’ 및 ‘정보 이용 규제’ 필요

여기서 금융 교육의 중요성을 언급하지 않을 수 없다. 예를 들면 고등학생들에게 트윗에 나타난 정서와 실제 시장 성과를 대조 분석하게 하는 것이다. 대학생들에게는 다양한 학문적 요소가 결합한 교육이 필요한데 최근의 시장 변동성을 이해하려면 금융 영역뿐 아니라 컴퓨터 공학이나 심리학, 법학 관련 지식이 요구되기 때문이다.

물론 규제 당국도 적응을 위해 애쓰고 있다. 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)는 인공지능이 촉발하는 시장 관련 루머를 투자 위험으로 적시하기도 했다. 잠재적 해법 중 과도한 인터넷상의 정서에도 서킷브레이커(circuit breakers)를 적용하자는 제안도 있다. 시장이 광란에 빠지기 전에 진정할 시간을 주자는 목표다.

소셜 미디어 데이터 이용에 대한 문제도 있다. 헤지 펀드들이 이용자 허락도 없이 플랫폼 정보들을 쓸어가는 경우는 흔하다. 만약 유럽연합(EU)의 디지털 서비스법(Digital Services Act)같이 데이터 이용 기준을 강화하려는 움직임이 확산하면 정서에 기반한 단타 매매도 타격을 입을 것이다. 또한 규제 당국이 데이터 이용상의 투명성과 당사자 동의를 법제화하면 트위터 정서를 활용한 투자는 종말을 맞을 수도 있다.

소셜 미디어는 시장을 움직일 수 있지만 이를 통한 수익은 오래 가지 못한다. 여전히 수익성을 뒷받침하는 요소는 해당 기업의 성과를 들여다볼 수 있는 재무제표 안에 있다.

원문의 저자는 탈리타 그레이링(Talita Greyling) 요하네스버그 대학교(University of Johannesburg) 교수 외 1명입니다. 영어 원문 기사는 Twitter sentiment and stock market movements: The predictive power of social media | CEPR에 게재돼 있습니다.