중국 철수하는 카카오, 해외 사업 부진에 글로벌 전략 재편 수순

입력

수정

카카오, DK차이나 등 중국 현지법인 청산 최근 1년간 카카오 해외 계열사 16% 감소 창업자 부재로 해외 사업 추진 동력 약화

카카오가 중국 현지 법인 'DK차이나(DK China)'를 청산하며 중국 시장에서 사실상 완전히 철수했다. 모바일게임 퍼블리싱, 포털 서비스 운영 등 다각적인 현지화 노력이 있었지만, 외산 게임 콘텐츠와 포털에 대한 중국 정부의 강도 높은 규제에 막혀 성과를 내지 못한 채 사업을 접게 됐다. 업계에서는 카카오가 최근 중국을 포함해 미국, 일본 등 주요국에서 해외 법인을 잇달아 정리함에 따라 회사의 글로벌 전락도 수정이 불가피할 것으로 보고 있다.

中 퍼블리싱 사업 부진 속 포털 '다음' 차단까지

22일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 게시된 카카오 분기보고서에 따르면 회사는 지난달 2일 중국 현지 법인 DK차이나의 청산을 완료했다. 지난 2012년 다음서비스차이나(Daum Service China)란 이름으로 설립된 DK차이나는 2015년 카카오의 연결 종속회사로 편입됐으며 현재 모회사 카카오가 지분 100%를 보유하고 있다. 카카오는 DK차이나 설립 초기부터 모바일게임 퍼블리싱을 주력 사업으로 삼아, 세계 최대 모바일게임 시장으로 부상한 중국에 50여 명 규모의 조직을 꾸려 현지화를 추진해 왔다.

DK차이나의 퍼블리싱 사업은 국내 게임 개발사와 중국 앱 마켓 간 커뮤니케이션·마케팅 등을 지원하는 구조로 운영됐다. 2015년 중국 모바일 게임 퍼블리셔 추콩과 협력해 '슈퍼스타 SMTOWN'을 현지 출시하고, 이듬해 통합 SDK(Software Development Kit)를 개발하는 등 여러 시도가 있었지만, 뚜렷한 성과를 내지 못했다. 중국의 복잡한 유통 구조에 적응하지 못한 상황에서 판호(유통 허가) 취득에 실패한 것이 결정적이었다. 중국에서 게임을 출시하려면 국가신문출판광전총국의 판호가 필요한데 발급 과정이 불투명하고 진입 장벽도 높다.

퍼블리싱 사업이 좌초된 이후 DK차이나는 2017년부터 포털 다음의 백오피스 업무를 수행하는 것으로 사업 방향을 전환했다. 다음 내 쇼핑하우의 상품 데이터 분류·가격 매칭, 장소 정보 검수, 콘텐츠 모니터링 등 운영 지원 업무에 현지 인력을 투입했다. 하지만 이마저도 2019년 1월 중국 당국이 다음 접속을 차단하면서 사실상 중단됐다. 2018년 DK차이나 매출은 4억9,000만원 수준이었지만, 다음 접속이 차단된 2019년부터는 수백만원대로 급감했다. 현재까지도 중국 내에서는 다음 접속이 차단된 상태다.

이러한 어려움 속에 최근 카카오는 중화권 사업을 순차적으로 정리해 왔다. 업계는 이를 두고 카카오가 사실상 중국 사업을 포기한 것으로 보고 있다. 실제로 지난해 카카오는 카카오프렌즈의 중국·홍콩 사업을 담당하던 카카오IX 차이나와 카카오IX 홍콩을 차례로 정리했다. 현재는 SM엔터테인먼트 등 일부 계열사 만이 중국 현지에서 사업을 이어가고 카카오엔터테인먼트와 텐센트가 합작법인(JV)을 통해 중국 현지에 출시한 웹툰 플랫폼 포도만화도 오는 7월 서비스를 종료할 예정이다.

'해외 매출 30%' 비욘드 코리아 달성 어려워져

카카오의 실적 부진은 중국 시장에만 국한되지 않는다. 올해 1분기 카카오의 해외 계열사 수는 67개로 2023년(80개) 대비 16% 감소했다. 2021년 카카오IX UK(영국)를 시작으로 2022년 카카오IX US(미국), 2023년 카카오IX 재팬(일본)이 문을 닫았고 2021년 프랑스에 설립한 픽코마 유럽 법인도 지난해 9월 현지 서비스를 종료하고 법인을 청산했다. 지난달에는 인도 현지 법인 크로스코믹스인디아(KROSS Komics India)의 청산 절차를 완료했다. 인도 현지에서 운영되는 웹툰 플랫폼은 이미 2023년 3월 중단된 상태다.

상황이 이렇자 업계 안팎에서는 '2025년 해외 매출 비중 30% 달성'을 목표로 내세운 김범수 창업자의 ‘비욘드 코리아’의 실현이 어려울 것이라는 관측에 무게가 실린다. 잇따른 해외 법인 철수로 카카오의 해외 매출 확대 전략에 차질이 불가피해졌고, 건강 문제로 김 창업자가 CA협의체 공동 의장직에서 물러나면서 비욘드 코리아 추진 동력도 약화됐기 때문이다. 2022년 비욘드 코리아 비전을 선포할 당시 카카오의 해외 매출 비중은 20.6%였으나, 2023년 19.5%로 떨어졌다가 2024년 20.8%로 소폭 반등하는 데 그쳤다.

이에 카카오는 중국 등 해외 시장에서의 부진을 만회하기 위해 신흥 시장 개척에 박차를 가하고 있다. 특히 싱가포르, 인도네시아, 태국 등 동남아시아를 중심으로 모바일 플랫폼, 디지털 콘텐츠, 핀테크, 모빌리티 등 다양한 분야에서 사업 확장을 추진 중이다. 인도네시아에서는 디지털은행 ‘슈퍼뱅크’에 전략적 투자를 단행했고, 태국에서는 현지 금융지주사와 손잡고 가상은행 설립을 추진 중이다. 카카오엔터테인먼트와 카카오모빌리티 등도 K-콘텐츠와 모빌리티 서비스를 앞세워 동남아에서 새로운 성장 동력 확보에 주력하고 있다.

AI와 커머스 중심으로 수익 구조 전환 가속화

지난해 카카오의 수장에 오른 정신아 대표는 커머스와 인공지능(AI)를 중심으로 경영 쇄신에 속도를 내고 있다. 실제로 회사의 수익 구조는 커머스를 중심으로 재편되는 모양새다. 카카오는 올해 1분기 매출 1조8,637억원, 영업이익 1,054억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 6.3%, 12.4% 감소했다. 광고와 커머스를 아우르는 '톡비즈' 부문은 7% 성장한 반면, 전체 실적의 절반을 차지하는 콘텐츠 사업(게임·음악·웹툰 등)이 16% 감소해 실적 하락을 이끌었다.

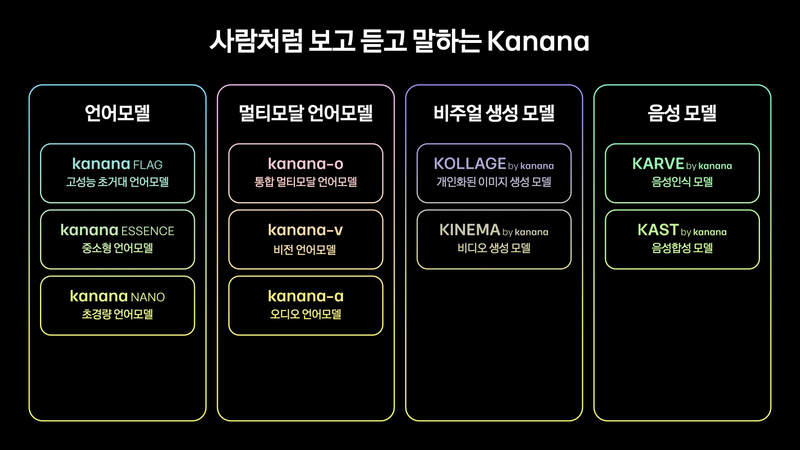

특히 커머스와 AI를 결합하려는 시도가 활발하다. 최근 카카오가 출시한 대화형 AI 메이트 서비스 '카나나'는 개인 맞춤형 AI ‘나나’와 그룹 대화에 특화된 AI ‘카나’가 이용자와 자연스럽게 대화하며 일정 관리, 정보 탐색, 감정 교감, 상품 추천 등 다양한 역할을 수행한다. 카카오는 카나나 등 대화형 AI 서비스와 카카오톡 발견탭·피드형 광고·선물하기 추천 등 커머스의 주요 기능 간 연계를 강화하며 플랫폼 내 체류 시간과 상거래 접점을 확대해 나가는 데 주력하고 있다.

카카오뿐 아니라 네이버도 커머스와 AI 중심의 수익 구조로 전환하며 생존 전략을 재설계하고 있다. 네이버는 올해 1분기 매출 2조7,868억원, 영업이익 5,053억원으로 전년 동기 대비 각각 10.3%, 15.0% 증가했다. 특히 커머스 부문 매출이 7,879억원으로 12% 성장했고 커머스 광고 매출은 4,242억원으로 최대치를 기록했다. 최수연 네이버 대표는 "현재까지 생성형 AI 서비스로 인한 검색 쿼리 감소는 없으며, 오히려 탐색적·비즈니스적 쿼리는 증가하고 있다"면서 "연내 AI 기반 통합검색 개편을 추진할 계획"이라고 밝혔다.