[딥테크] 호주, 중국 의존 줄이고 인도·동남아와 광물 공급망 다변화 필요

입력

수정

호주, 철광석 수출·핵심 광물 가공 중국 집중 인도 성장·동남아 자원, 대안적 협력지 장기 계약·세제 혜택·공동 투자 통한 다변화 필요

본 기사는 The Economy 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

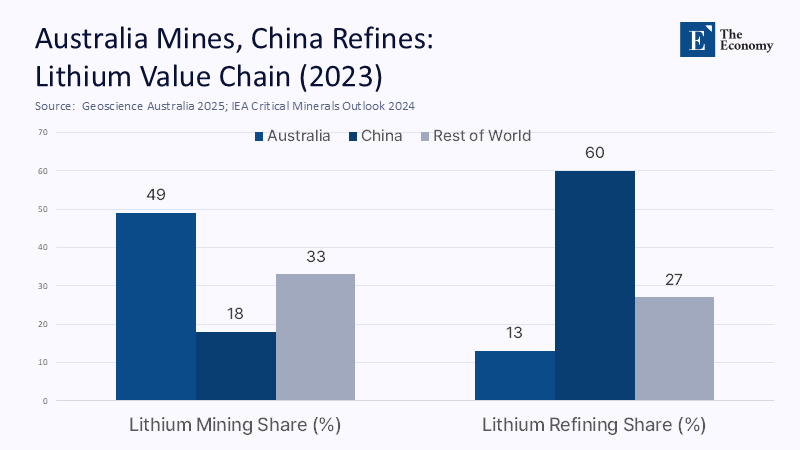

호주의 광물 전략은 특정 국가 의존에 편중돼 있다는 점에서 취약하다. 전 세계 리튬의 약 50%가 호주에서 채굴되지만, 그 가공의 60% 이상은 중국에서 이뤄진다. 수출 역시 중국에 크게 의존한다. 호주 전체 수출액의 33%가 중국으로 향하고, 그 대부분은 서호주 철광석이다. 서호주 철광석 수출액의 80% 가까이가 중국 제철소에 묶여 있다.

채굴은 호주가 맡고, 가공과 최종 수요는 중국이 장악하는 구조 속에서 지정학적 긴장이나 중국 경기 둔화는 곧바로 호주 경제로 전이된다. 중국이 부동산 침체와 자급 기조로 선회하는 상황에서 호주도 전략 전환이 불가피하다. 대안은 인도와 동남아의 가공·제조 시장을 개척해 특정 국가 의존을 줄이고 동시에 에너지 전환을 뒷받침하는 것이다.

시장 편중보다 더 큰 위험, 가공 집중

호주는 중국 리스크를 주로 ‘수출이 한 시장에 의존하는 문제’로만 인식해 왔다. 그러나 더 근본적인 취약점은 공급망의 중간 단계다. 리튬·니켈 전환, 희토류 분리, 금속을 자석으로 만드는 공정 같은 핵심 과정이 중국에 집중돼 있다. 이 병목은 공급망 전체를 흔들 수 있어 다변화가 필수적이다. 중국이 수출 통제를 무기화한 지금은 가공 단계를 어떻게 분산할지 새로 설계해야 한다.

중국의 철강 수요 둔화와 철광석 가격 변동 속에서 호주는 더 이상 중국 시장에 기대거나 가공시설 접근을 보장할 수 없다. 해법은 중국 밖에서 가공 역량을 확보하는 것이다. 인도와 동남아의 기업·금융과 손잡아 리스크를 줄이고 제조 능력을 확대해야 한다.

정제부터 자석까지, 중국이 쥔 병목

국제에너지기구(IEA)는 2024년 전망에서 중국의 압도적 점유율을 지적했다. 리튬 정제 약 60%, 니켈 정제 65%, 코발트 정제 70%, 희토류 분리 90% 가까이가 중국에서 이뤄진다.

호주는 채굴에서는 선두지만, 가공에서는 약하다. 2023년 세계 리튬 생산의 50%를 담당했지만, 부가가치는 대부분 해외에서 창출됐다. 서호주는 지난 10년간 글로벌 리튬 공급 증가분의 절반을 책임졌지만, 국내 전환 능력은 여전히 초기 단계다. 채굴은 강하지만 중간 단계는 가격 사이클에 취약한 구조다.

주: 분야-리튬 채굴, 리튬 정제 (X축), 점유율(Y축)/호주(진한파랑), 중국(남색), 기타 국가(회색)

철광석도 상황은 비슷하다. 수출은 여전히 중국이 주된 목적지이고, 중국은 고철 재활용과 시만두(Simandou) 광산 개발로 수입 의존을 줄이고 있다. 단기적 수입은 유지되더라도 장기적으로는 축소가 불가피하고, 가격 불확실성도 커진다.

희토류는 일루카(Iluka) 제련소가 정부 지원으로 세워졌지만, 규모와 안정적 수요 확보가 과제로 남아 있다. 결국 방향은 분명하다. 경제성이 확보되는 분야에서는 국내 전환 설비를 확충하고, 수요가 급성장하는 인도와 동남아 지역에는 공동 가공 거점을 세워야 한다.

인도, 성장과 수요가 만든 전략적 거점

인도의 부상은 호주에 기회이자 전략적 선택지다. 인도는 주요국 가운데 가장 빠른 성장세를 이어가고 있으며, 통상 기반도 마련돼 있다. IMF와 인도 정부는 인도가 2020년대 중반까지 6% 이상 성장을 지속할 것으로 본다.

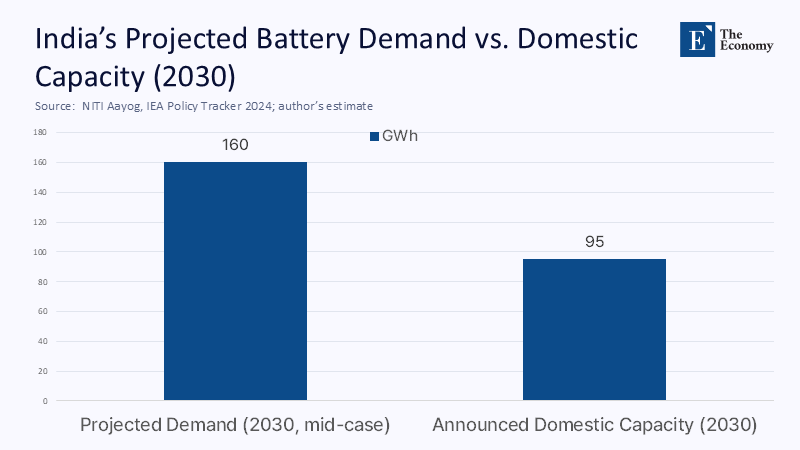

이 성장은 에너지와 전기차 시장 확대와 직결된다. 인도는 2030년까지 비화석 발전 500GW를 목표로 했고, 이미 220GW를 넘어섰다. 전기차 판매도 급증해 2024~2025년에만 200만 대 이상이 팔렸다. 이륜·삼륜차가 대부분이지만 배터리 수요 확대를 이끄는 데 충분하다. 연구 기관들은 2030년 인도의 배터리 수요를 145~260GWh로 전망한다. 이는 현재 계획된 국내 생산능력을 크게 웃돈다. 이 격차가 협력의 기회다. 인도가 목표를 달성하려면 안정적 원료와 가공 투자가 필요하다. 세계 최대 리튬 생산국이자 주요 니켈 공급국인 호주는 그 파트너가 될 수 있다.

2022년 발효된 호주·인도 경제협력·무역협정(ECTA)은 주요 광물 관세를 낮췄고, 인도 국영 업체 카빌(KABIL)과 호주 핵심광물청은 리튬·코발트 공동투자를 추진 중이다. 장기 구매 계약은 인도 가공공장에 안정성을 주고, 호주는 지분과 기술을 확보할 수 있다. 구자라트·오디샤·타밀나두는 호주산 원료를 가공 거점으로 흡수할 잠재력이 크다.

숫자로 본 현실적 계산

인도의 2030년 배터리 수요를 보수적으로 160GWh로 잡아도 규모는 크다. 혼합 화학 조성 기준으로 kWh당 탄산리튬환산(LCE) 0.8kg을 적용하면 연간 약 12만8,000톤의 LCE가 필요하다. 호주는 이미 수십만 톤 규모를 생산하고 있어 인도 수요의 3분의 1은 현 수준이나 소폭 증산만으로도 충당 가능하다. 여기에 니켈·코발트 수요까지 더하면 투자 경제성은 더욱 높아진다. 관세와 세제 혜택까지 고려하면 이는 곧 호주에 새로운 협상력이 된다.

이는 단순한 추정이 아니다. 인도의 전기차 확대, 철강 수요, 송전망 투자 모두 구조적 수요를 뒷받침한다. 승용 전기차 보급률은 낮지만, 이륜·삼륜차만으로도 화학 소재 수요는 빠르게 늘고 있다. 호주산 원료 공급과 인도 가공을 장기 구매 계약으로 연결하면 자본조달도 가능하다. 호주 연금펀드와 인도 국책은행이 참여할 수 있다.

주: 항목-2030년 예상 수요, 생산능력(X축), 배터리 용량 단위(Y축)

동남아, 전략을 보완하는 연결축

인도네시아는 원광 수출을 중단한 뒤 채굴과 가공을 확대하며 세계 니켈 공급의 중심으로 부상했다. 그러나 공정 과정의 탄소 배출이 많다. 필리핀은 세계 2위 니켈 생산국이지만 정제 능력이 부족해 중국 외 투자를 유치하며 친환경 가공을 확대 중이다. 베트남은 매장량은 줄었지만, 자석과 부품 생산에서 강세를 유지한다. 다만 원료는 외부에 의존한다.

즉, 동남아는 자원과 제조 기반은 갖췄지만 친환경 공정, 안정적 원료, 자본에서 빈틈이 크다. 이 공백을 메울 수 있는 파트너가 호주다. 안정적 공급자로서 원료를 제공하고, 중간 가공 단계 협력과 최종 시장 연결까지 맡을 수 있다.

희토류는 이를 보여준다. 서호주 일루카(Iluka) 제련소는 정부 금융 지원으로 세워졌는데, 이는 공공 자본이 공급망을 바꿀 수 있음을 입증했다. 같은 방식을 베트남 자석 공장에 적용하면 호주산 희토류 탄산염을 중국을 거치지 않고 전기차·풍력용 자석으로 전환할 수 있다. 배출·노동·투명성 기준을 함께 세우면 인도·태평양 공급망은 차별성을 확보한다.

반론과 대응

중국의 생산비가 여전히 낮아 이 전략이 규모를 키우기 어렵다는 지적도 있다. 그러나 비용 구조는 달라지고 있다. 호주의 세액공제가 격차를 줄이고 있고, 인도 각 주는 배터리와 화학 공장을 적극 유치 중이다. 지정학적 위험은 투자자의 평가에 반영돼, 중국이 더 저렴하더라도 제재와 수출 통제에서 자유로운 공급망에는 프리미엄이 붙는다. 서방 기업들이 보조금 조건 때문에 이 대안을 선택할 수밖에 없는 이유다. 핵심은 중국을 완전히 대체하는 것이 아니라, 특정 공장 하나가 멈추더라도 글로벌 전기차 공급망이 흔들리지 않도록 신뢰할 수 있는 선택지를 만드는 데 있다.

인도의 관료제와 인프라가 발목을 잡을 것이라는 우려도 있다. 일정 부분 사실이지만 최근 추세는 다르다. 지난 2년간 비화석 발전 설비가 늘었고, 조강 생산이 급증했으며, 전기차·저장 정책도 체계를 갖췄다. ECTA는 관세 장벽을 없앴고, KABIL은 프로젝트 검토의 전담 창구로 자리 잡았다. 인도 기업들도 수소와 저장 분야에서 합작 투자를 확대 중이다. 물론 토지와 인허가는 여전히 걸림돌이다. 그러나 기존 항만·산업단지를 활용해 사업을 시작하고, 모듈형 공정으로 증설하며, 구매 계약과 지분 투자를 연계하면 지연을 줄일 수 있다. 국제중재 조항을 포함하면 행정 리스크도 완화된다.

단일 의존에서 다변화로

호주의 대중국 의존은 철광석과 리튬에서 뚜렷했다. 그러나 중국의 부동산 침체와 수출 통제는 수요와 가공이 한 나라에 집중될 때 생기는 위험을 드러냈다.

앞으로의 해법은 다변화다. 인도의 성장과 탈탄소 전략, 동남아의 니켈·자석 산업은 호주가 위험을 분산하고 가치사슬을 높일 현실적 경로다. 장기 구매 계약, 세액 공제, 공동 가공 투자, 엄격한 기준을 실행한다면 호주의 광물 산업은 특정 국가 의존에서 벗어나 안정적이고 규범에 기반한 공급망으로 재편될 것이다.

본 연구 기사의 원문은 From One Mill to Many: Rewiring Australia's Minerals Strategy with India and Southeast Asia | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.

- Previous [딥테크] 중국 ‘희토류 독점’의 종말

- Next “명문대만 웃는다" 인구 감소·명문대 쏠림에 무너지는 美 대학들