반도체 자립 노리는 中, 핵심 장비 분야서도 존재감 확대

입력

수정

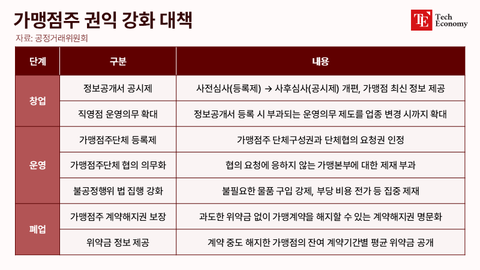

中 반도체 장비 기술 급성장, 질적 수준↑ 기술 장벽 난도 높은 전공정 분야서 존재감 日은 점유율 하향세, 유럽에 2위 자리 내줘

반도체 장비 생태계 육성을 위해 투자해 온 중국이 핵심 장비 분야에서 존재감을 드러내기 시작했다. 전통적으로 미국, 일본 기업들이 강세였던 건식 식각(에칭·etching), PVD(물리적기상증착) 등 반도체 품질과 직결되는 핵심 장비 분야에서 중국 주요 장비 기업들이 점유율을 높이고 있는 것이다. 노광장비와 식각장비는 미국 반도체 장비 기업인 어플라이드머티어리얼즈(AMAT), 램리서치 등이 독점적 지위에 있지만, 한때 미국과 쌍벽을 이뤘던 일본 장비 기업들의 하락세가 최근 뚜렷하다. 중국산 장비의 품질이 높아지면서 중국 반도체 기업들이 수입하는 일본산 장비 물량 줄고 있으며, 이에 일본의 세계 반도체 장비 시장 점유율도 3위로 내려앉았다.

전공정 장비 시장서 높은 비중 차지

1일 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리 자료에 따르면 전공정 장비 시장에서 중국 반도체 장비 기업들의 점유율이 예상보다 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 과거 전공정 분야에서 중국 반도체 장비 기업의 점유율은 불분명하거나, 거의 포착되지 않았지만 지난해 말 기준으로 핵심 장비 중 하나인 건식 에칭에서 중국 기업들의 점유율이 12%를 웃돈 것으로 파악됐다.

반도체 전공정은 웨이퍼 위에 회로를 새겨 칩을 완성하는 공정을, 후공정은 완성된 칩을 패키징하고 테스트해 최종 제품으로 만드는 과정을 뜻한다. 최근에는 어드밴스드 패키징과 같은 첨단 기술 도입으로 후공정의 중요성이 커지고 있으나, 전통적으로 전공정 극자외선(EUV) 노광 장비를 비롯한 최첨단 장비와 신기술이 총동원되기 때문에 1,000억 달러(약 140조원)가 넘는 반도체 장비 시장의 대부분을 차지한다.

모건스탠리에 따르면 ‘중국의 AMAT’로 불리는 최대 장비 기업 중국 나우라(NAURA)를 비롯해 AMEC이 세계 건식 에칭 장비 시장에서 각각 6%의 점유율을 기록했다. 에칭과 마찬가지로 전공정에서 반도체 품질에 영향을 미치는 PVD 시장에서도 나우라가 12%의 점유율로 선전하고 있는 것으로 나타났다. 모건스탠리는 일본 장비 기업들의 점유율이 하락세를 나타내고 있다는 점을 근거로 중국산 장비가 일본 기업들의 파이를 잠식하고 있는 것으로 해석했다.

자급률 점진적 상승세

수입 의존도가 높았던 중국 반도체 장비의 자급률도 높아지는 추세다. 중국 해관총서에 의하면 지난해 말 중국의 반도체 장비 수입은 미국산 장비가 지난 2020년에 비해 58% 줄었고, 일본산 장비는 10.7% 감소했다. 이와 관련해 대한무역투자진흥공사(코트라) 관계자는 “최근 일부 중국 기업들이 생산 안정성과 품질 수준을 개선하면서, 내수 시장 내 경쟁이 점차 치열해지고 있다”며 “특히 INJET, 나우라 등은 장비 제조사 및 팹과의 납품을 확대하며 주요 부품 분야에서 입지를 강화하고 있다”고 설명했다.

반면 전공정 장비 분야에서 일본 도쿄일렉트론(TEL), 에바라 제작소, 니콘, 히타치, 코쿠사이 등 주요 기업들의 점유율은 하향세를 보이고 있다. 세계 반도체 장비 시장에서 일본 기업들의 점유율은 지난 2012년 30%선이 무너진 이후 지속적인 하향세를 이어가 지난해 말 21.7%로 내려앉았다. 1990년대 미국과 함께 시장을 독식했던 일본은 2020년대 들어 유럽에도 밀리며 3위로 주저앉았다.

중국 내 반도체 장비 업체들의 기술적 진전도 주목받고 있다. 실제 나우라, AMEC, ACM리서치 상하이 등 중국 주요 기업들은 연구개발(R&D)과 시장 확대에서 지속적인 진전을 이루고 있다. 지난해 기준 중국 반도체 장비의 자급률은 13.6%로 상승했으며 식각, 세정, CMP 등 일부 분야에서는 두 자릿수 점유율을 확보하는 데 성공했다.

당장 ASML 등 유럽 선두 기업과의 기술 격차는 좁혀지지 않고 있지만, 중국은 자체 기술 개발을 지속하고 있다. 특히 시캐리어(SiCarrier)는 28㎚(나노미터·10억분의 1m) 공정에 대응하는 300mm 웨이퍼용 리소그래피 장비를 개발했으며 오는 2026년까지 ASML 및 어플라이드 머트리얼즈(Applied Materials) 제품과 호환 가능한 업그레이드 장비를 출시할 계획이다.

美, 삼성·SK 'VEU 자격' 취소 "반도체 생산 직격탄"

최근 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스 등이 중국에서 가동 중인 공장으로 미국산 장비를 공급하는 것을 제한하는 조처를 취한 것도 이 때문이다. 지난달 29일(현지시각) 미국 상무부는 삼성전자와 SK하이닉스, 인텔의 중국 현지 공장에 미국산 반도체 제조 장비를 공급할 때마다 일일이 허가를 받을 필요가 없도록 한 '포괄허가'를 폐지할 것이라고 밝혔다.

앞서 지난 2022년 조 바이든 당시 미 행정부는 미국산 장비와 미국 기술이 포함된 반도체 제품의 중국 수출 통제를 발표하면서, 삼성전자와 SK하이닉스 등의 중국 내 공장에 대해서는 적용을 1년간 유예한 바 있다. 이듬해에는 이들 기업을 ‘검증된 최종 사용자(VEU)’로 지정해 방침을 사실상 무기한 유예시켰는데, 상무부가 이번에 이 명단에서 삼성전자와 SK하이닉스, 인텔을 삭제한 것이다. 미국 당국은 이번 조처를 통해 중국에서 가동 중인 공장에 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 램리서치, 케이엘에이(KLA) 등 미국 업체의 첨단 반도체 장비가 들어가는 것을 원천 차단한다는 방침이다.

다만 이번 조처는 삼성전자와 SK하이닉스 등의 중국 내 공장의 시설 업그레이드 등을 어렵게 해, 이들 업체들의 중국 내 공장 가동에 차질을 빚게 할 우려가 있다. 특히 이러한 상황은 앞서 액정표시장치(LCD) 산업에서 한국이 겪었던 ‘중국 추격’의 악몽을 떠올리게 한다. 중국은 거대한 내수 시장을 무기로 대규모 투자를 이어가며 글로벌 시장을 장악했고, 결국 삼성전자와 LG전자 등 한국 기업들은 중국 기업들에 점유율을 크게 내준 상태다.

- Previous [딥테크] 인공지능을 닮은 검색 엔진

- Next "인력도 설비도 구조조정" 석유화학업계, 생존 위해 '발버둥'