EUV 자체개발에 5나노 양산까지, 中 '반도체 자립' 현실화

입력

수정

화웨이 최신 AI 가속기, SMIC 7㎚로 제조 SMIC, 내년부터 5㎚ 본격 가동 예정 사이캐리어, EUV 노광장비 자체 기술 확보

화웨이가 중국 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 SMIC가 내년 가동을 앞둔 5㎚(나노미터·10억분의 1m) 공정의 성공적인 양산을 위해 전폭적인 지원에 나서고 있다. 미국의 규제로 TSMC와 삼성전자의 첨단 공정을 활용하지 못하자, 자국 기업인 SMIC가 5㎚ 공정을 안정화할 수 있도록 장비 개발 등 협력에 고삐를 죄고 있는 것으로 보인다.

SMIC, 올해 5㎚ 공정 개발 마무리

1일 반도체업계에 따르면 SMIC는 내년 파운드리 5㎚ 공정을 가동할 방침이다. 이를 위해 SMIC는 이르면 올해 5㎚ 공정 양산에 필요한 장비를 도입해 양산 라인 구축을 완료한다는 계획이다. SMIC는 화웨이와 마찬가지로 미국의 규제를 받고 있어 7㎚ 이하 공정의 핵심 설비인 ASML의 극자외선(EUV) 노광 장비 수입이 제한돼 첨단 공정 개발에 난항을 겪고 있었다.

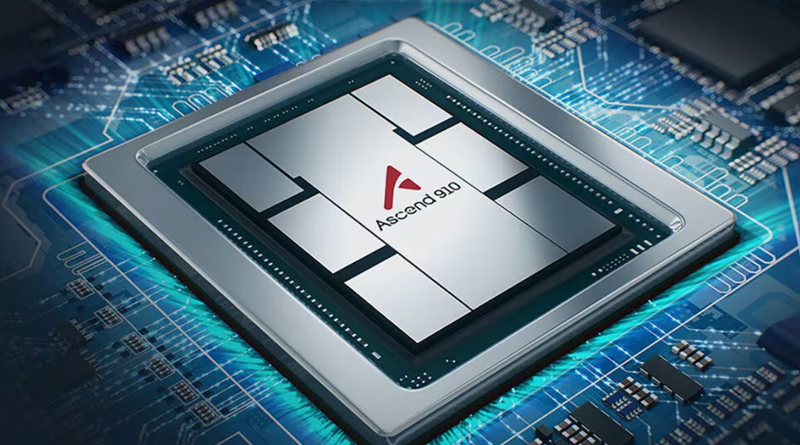

앞서 화웨이는 인공지능(AI) 가속기 어센드 910C를 공개했다. 어센드 910C는 추론에 특화된 AI 가속기로 추론 성능에서 엔비디아의 첨단 AI 가속기 H100을 뛰어넘었다는 평가를 받았다. 어센드 910C는 딥시크를 비롯한 중국 IT 기업들이 AI 모델을 개발하는 데 투입될 예정이다. 어센드 910C는 SMIC의 7㎚ 공정을 통해 양산된 것으로 알려졌다.

다만 아직까지 SMIC의 첨단 공정이 7㎚ 수준에 머물면서 화웨이의 차세대 AI 칩 양산이 차질을 빚을 것이란 전망이 우세하다. 현재 엔비디아와 AMD, 인텔 등은 TSMC의 3㎚ 이하 첨단 공정을 활용해 AI 칩을 제조하고 있는 만큼 이들과 경쟁하려면 칩의 성능을 높일 수 있는 미세 공정 적용이 필수다.

중국판 EUV 예고

이를 위해 화웨이는 자국 파운드리 기업인 SMIC의 5㎚ 공정의 원활한 양산을 위해 사활을 걸고 있는 것으로 파악된다. 화웨이와 협력해 장비를 개발하고 있는 것으로 알려진 중국 반도체 장비 기업 사이캐리어(SiCarrier)는 지난달 26일~28일 열린 세미콘 차이나 2025에서 미세 공정에 적용할 수 있는 장비 솔루션을 대거 공개했다.

사이캐리어가 공개한 장비들 가운데 핵심은 중국의 명산(名山) 이름을 붙인 5개의 플래그십 웨이퍼 제조 시스템이다. 이들은 △어메이산(고급 노드용) △울릉원(에칭 공정) △백두산(CVD, 28~5㎚ 로직 및 메모리 박막용) △저우산(PVD, 금속화 및 재료 레이어링) △알리산(ALD, 5㎚ 미만 노드에서 원자 수준 증착을 돕는 공정) 등으로 명명됐다.

반도체업계에선 사이캐리어가 미국 어플라이드머티어리얼즈, 일본 도쿄 일렉트론, 네덜란드 ASML 등 글로벌 장비사들의 첨단 제품을 쓸 수 없는 중국에서 대안으로 떠오르고 있다는 관측을 내놓는다. 중국 정부가 사이캐리어를 '반도체 굴기' 전략의 일환으로 육성하고 있어서다. 2022년 설립된 스타트업이 첨단 장비 30개 이상을 공개할 수 있었던 이유도 막대한 국가적 지원이 쏠리고 있기 때문이라는 설명이다.

그동안 중국은 미국의 제재로 인해 EUV 노광장비를 수입하지 못했다. EUV 대신 구세대 버전의 심자외선(DUV) 노광장비를 사용했다. SMIC가 7㎚ 공정에 머물렀던 이유도 여기에 있다. DUV를 활용한 멀티 패터닝 기술로 7㎚ 이하 공정을 구현할 수는 있지만, 수율 손실과 제조 비용 상승 등의 리스크가 따른다.

이 같은 이유로 중국은 그동안 레거시 공정에 집중, EUV 노광장비를 자체적으로 개발하기에 이르렀다. 뿐만 아니라 중국은 게이트올어라운드(GAA) 기술도 자체 개발하는 데 성공했다. 반도체 웨이퍼에 극자외선을 쬐 ㎚ 단위로 회로를 그리는 EUV 노광장비와 기존 핀펫(FinFET)보다 전력 효율과 성능이 뛰어난 트랜지스터 GAA는 초미세 공정에서 필수적이다.

상용화되면 韓 기업 타격 불가피

전문가들은 중국이 향후 이 기술을 도입할 경우 전 세계 반도체 업계에 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 중국 반도체 업체가 EUV 장비와 GAA 기술을 도입하면 수율과 생산성, 성능 등을 끌어올릴 수 있기 때문이다. 현재 국내 반도체 기업은 초미세 공정에 EUV를 활용하고 있다. 삼성전자는 10㎚급 3세대(1z) D램부터, SK하이닉스는 10㎚급 4세대(1a) D램부터 EUV 장비를 도입했다. 파운드리 분야도 마찬가지다. 삼성전자 파운드리와 TSMC는 현재 7㎚ 이하 공정에서 EUV 장비를 사용하고 있다. 또 삼성전자는 현재 3㎚ 공정에서 GAA 기술을 활용 중이며, TSMC는 향후 2㎚ 공정에 이를 사용할 방침이다.

중국의 SMIC와 같은 기업이 자체 개발한 EUV·GAA를 도입하면 한국 파운드리 점유율에도 타격이 있을 것으로 보인다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 삼성전자의 파운드리 시장 점유율은 8.1%로, 전분기(9.1%)보다 1%p 떨어졌다. 삼성전자와 SMIC의 격차는 지난해 3분기 3.1%p에서 4분기 2.6%p로 줄어든 상황인데, EUV·GAA의 도입은 이런 추세를 보다 가속화시킬 수 있다.

메모리 반도체 분야도 다르지 않다. D램의 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 낸드플래시의 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 빠르게 국내 메모리 기업을 추격하고 있다. 2020년만 해도 전 세계 D램 시장에서 0%대에 머물렀던 CXMT 점유율은 지난해 5%까지 늘었다. 트렌드포스는 CXMT의 D램 시장 점유율이 올해 말 12%까지 늘어날 것으로 내다봤다. YMTC는 128단 낸드에서 294단으로 넘어가는 데 3년 5개월 걸렸는데, 이는 삼성전자(4년 7개월)보다 빠른 속도다.