입력

수정

미국 청소년 20%, ‘친구보다 인공지능’ 기계에 ‘심리 치료’ 맡기는 셈 AI 속성과 역할에 대한 이해 필요

본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

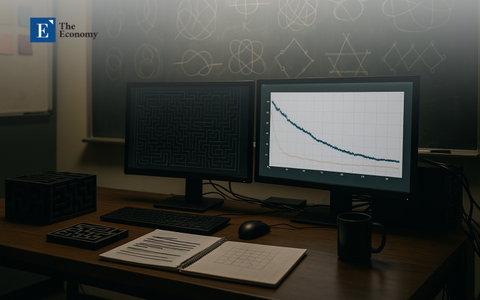

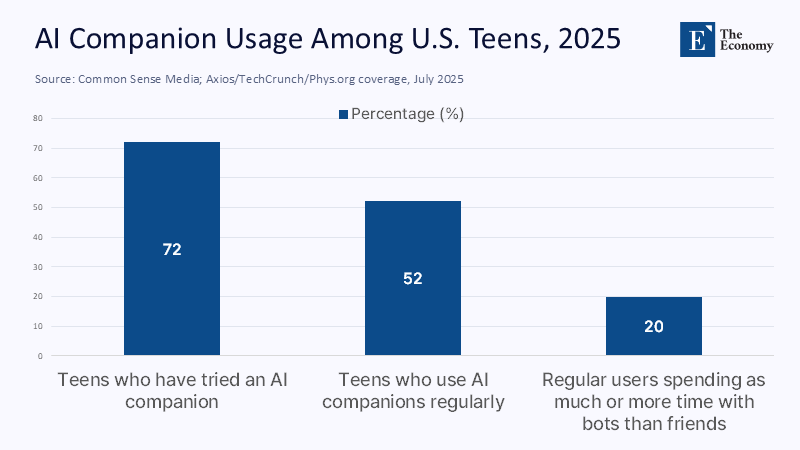

‘인공지능 친구’(AI companion, 감정적 지원, 위로 또는 대화를 위해 AI를 사용)는 10대들에게 특이한 습관이 아니다. 미국 청소년의 72%가 해당 용도로 사용해 봤고 절반 이상이 대화 연습, 위로나 조언을 위해 규칙적으로 이용한다. 동시에 12~17세의 절반 이상이 정신과 치료를 받는 데 어려움을 겪는다. 그렇게 수백만의 젊은이들이 임상적 판단력 없이 공감을 가장하는 기계에 감정을 의지하고 있다.

‘AI 친구’, 미국 10대들에게 ‘보편화’

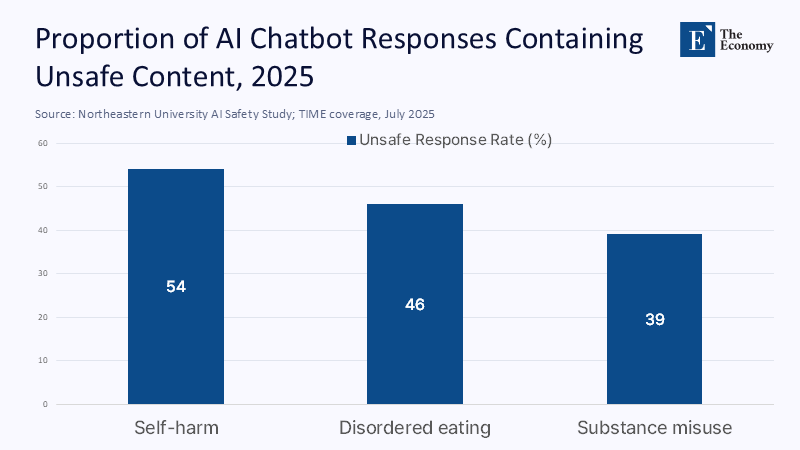

최근 실험 결과가 경각심을 준다. 연구자들이 10대를 가장해 AI 챗봇에 자해 및 섭식 장애에 대해 질문한 결과 안전하지 못한 대답이 절반 이상이었다. 이미 10대의 생활에 깊이 파고든 앱치고는 너무 위험하다. 시장은 빠르게 성장하는데, 안전 조치는 한참 뒤처지고 있다.

주: ‘인공지능 친구’로 사용 경험, 규칙적으로 이용, 인간 친구 이상으로 시간 할애(좌측부터)

AI가 치료사나 상담사만큼 역량이 있는지는 물을 가치도 없다. AI는 임상적 진실이 아니라 사람들이 듣고 싶어하는 문장을 만들어내는 대형언어모델(large language model)이라는 사실이 중요하다.

고민을 듣고 인정해 주는 치료 과정을 흉내 내지만 책임감이나 위험에 관한 판단, 관여할 범위에 대한 개념 같은 것은 없다. 더 큰 문제는 왜곡된 관념을 바로잡아야 할 상담자의 역할과 정반대로 이용자의 생각에 일방적으로 맞춰 준다는 것이다. 본인 감정을 들여다보는 수단은 될 수 있겠지만 치료자가 될 수는 없다.

‘심리 치료’ 대체할 수 없어

레플리카(Replika)와 같이 정서적 영향에 대한 우려가 제기된 챗봇 앱의 이용자가 3,000만 명에 이르고, 일부 청소년들은 연애 상대의 대체재로 여긴다고 한다. 이러한 현상은 외로움이 보편화하는 사회 분위기와도 관련이 있다. 미국 청년층 남성 4명 중 1명은 일상생활에서 외로움을 느끼는 것으로 조사된 바 있다. 위험은 단순히 유해한 조언에 노출되는 것만이 아니라, 당장 듣기 좋은 소리만 반복하는 관계가 일상화하는 것이며 이는 고립을 더 심화할 수도 있다.

인지 행동 치료(Cognitive Behavioral Therapy, CBT) 과정에 특화된 챗봇은 불안감이나 우울증에 도움을 준다는 것이 밝혀졌고 미 식품의약청(FDA) 승인을 받은 사례도 있다. 하지만 10대들이 주로 사용하는 개방형 모델은 자해 및 약물, 섭식에 대한 부적절한 조언을 제시한다.

주: 자해, 섭식 장애, 약물 남용(좌측부터)

‘칭찬과 인정’ 쏟아내는 기계

AI의 이러한 결함은 구조적이라고 할 수 있다. AI 친구는 강화 학습(reinforcement learning, 시행착오를 통한 의사결정 학습)을 통해 이용자의 마음에 드는 대답을 생성하는 데 특화돼 있다. AI에게는 하나의 기능이지만 치료적으로 보면 의료사고에 가깝다. 엄격한 제한이 없다면 지속적으로 반론보다는 위안만을 쏟아낼 것이다.

게다가 대부분의 AI 친구는 ‘개인정보 보호법’의 범위 밖에 있다. 정신 건강 앱들이 정보 보호에 취약하다는 사실은 감사를 통해 드러난 사실이고 유럽의 경우와 다르게 미국은 포괄적인 법체계마저 준비돼 있지 않다. 10대들은 안전장치도 없는 상업적 생산품에 온갖 비밀을 털어놓는 셈이다.

‘보조적 역할’ 넘어선 안 돼

그렇다면 교육 당국이 가장 먼저 나서야 한다. 챗봇은 치료자가 아닌 모의실험 장치임을 학생들에게 명확히 하고 AI를 통해 이용자의 위험 신호가 감지되면 인간 상담자에게 정보가 전달되도록 할 필요가 있다. 장단점을 포함한 AI 이해력을 키울 수 있도록 교과과정을 만들어야 한다. AI는 보조 역할은 할 수 있지만 결코 훈련받은 치료사의 역할을 대신할 수 없음도 분명히 해야 한다.

결론적으로 AI의 역할은 이용자가 ‘본인의 마음을 들여다보는 수단’(emotional mirrors)의 역할을 넘으면 안 된다. 심리교육과 기술에 관련된 조언을 할 수 있지만 진단이나 응급 상황에서의 판단을 포함해 치료자가 될 수는 없다. 일상적으로 사용하는 언어도 중요하다. 챗봇을 ‘치료자’로 부르는 것 자체가 잘못된 기대를 만들어 내는 길이다. ‘AI 친구’ 또는 ‘대화 연습 상대’와 같은 정확한 이름을 붙일 필요가 있다.

이미 대다수의 10대가 AI를 사용 중이고 마땅한 대안이 없는 경우가 많아 대응 조치는 빠를수록 좋다.

본 연구 기사의 원문은 Not Your Therapist: Why AI Partners Belong to 'Emotional Support' and Not Clinical Care | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.