[딥테크] 한국, 여전한 장시간 노동과 낮은 생산성

입력

수정

한국 노동 생산성, 덴마크의 ‘절반’ 노동시간 및 고학력 ‘소용없어’ ‘기술 및 일자리 매칭’ 힘써야

본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

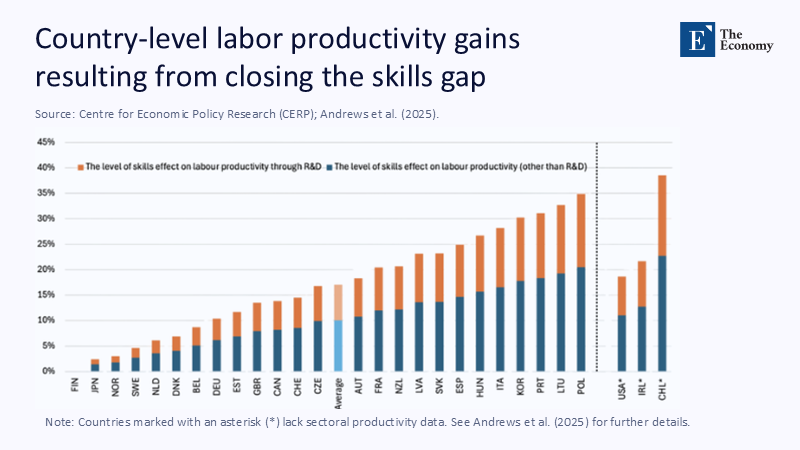

지난해 대한민국 근로자들의 평균 노동시간은 1,901시간으로 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 연간 5주가 더 많다. 하지만 노동 생산성은 시간당 53달러(약 73,500원)로 1,372시간만 일하는 덴마크의 104달러(약 144,300원)에 비해 거의 절반 수준이다. 숫자가 말해주는 것은 무엇일까? 이제 생산성은 더 많이 일하고 배우는 것으로는 부족하고, 적절한 기술이 적합한 일자리를 만날 때 향상된다.

한국 노동시간, OECD 평균보다 ‘5주 길어’

그러니까 각국 정부가 교육훈련에 수십억 달러를 쏟아부어도 기술과 일자리가 일치하지 않으면 헛일이라는 얘기다. 경직된 연공서열 시스템을 아직도 깨지 못하는 한국과, 과잉 공급된 고학력 인구가 마땅히 일할 곳을 찾지 못하는 영국이나 마찬가지다. 인재를 충분히 활용하지 못하면 저성장과 경쟁력 저하에 빠질 수밖에 없다.

먼저 지적할 점은 교육에 투자하는 만큼 생산성이 증가한다는 생각은 틀렸다는 것이다. 최근 ‘성인 기술 설문조사’(Survey of Adult Skills)에 따르면 기본적인 숙련도는 생산성 상위권과 평균 수준 국가 간 차이의 1/4밖에 설명하지 못한다. 나머지 3/4은 지식에 관한 것이 아니라 지식이 사용되는 방식과 영역에 관한 것이다.

여기에 부가가치가 낮은 분석 작업이 생성형 인공지능(generative AI)에 의해 급속도로 자동화되는 상황이 긴급성을 더한다. 이제 정해진 작업에 인력을 기계적으로 배치하는 것으로는 생산성 향상을 기대하기 어렵다. 개별 인력의 독특한 역량과 AI를 정확히 결합하는 것이 훨씬 더 중요하다. 여기에 적응하지 못하는 국가는 당장의 생산성은 물론 미래 기술 발전으로 인한 혜택에서도 소외되기 쉽다.

근로 시간 및 학력보다 ‘기술, 일자리 매칭’

하지만 여전히 많은 국가가 교육받은 인력들을 늘리는 데만 공을 들이고 있다. 영국은 세계에서 고등교육 이수율이 가장 높은 나라 중 하나지만 36%가 능력에 적합하지 않거나 관련이 아예 없는 분야에서 일한다. 기술 지갑(skills wallet, 디지털 플랫폼을 통해 개인의 기술 및 경험을 공유) 같은 것을 만들어 봐야 업무 관행과 관리 역량을 포함한 시스템상의 변화가 없다면 소용없는 일이다.

최근 연구는 한국이 근로자 역량과 실제 업무를 더 잘 연결했다면 생산성이 14%는 더 향상됐을 것으로 분석한다. 영국은 9%, 이탈리아는 7%다. 여기에 관리만 개선돼도 시간당 4달러(약 5,550원)를 추가할 수 있는데, 이는 1년간의 추가 학교 교육이 만들어 낼 수 있는 생산성에 해당한다.

주: 연구개발을 통한 생산성 향상(주황), 연구개발 외 활동을 통한 생산성 향상(청색) / 핀란드, 일본, 노르웨이, 스웨덴, 네덜란드, 덴마크, 벨기에, 독일, 에스토니아, 영국, 캐나다, 스위스, 체코, 평균, 오스트리아, 프랑스, 뉴질랜드, 라트비아, 슬로바키아, 스페인, 헝가리, 이탈리아, 한국, 포르투갈, 리투아니아, 폴란드, 미국, 이스라엘, 칠레(좌측부터)

자유로운 ‘일자리 이동’ 강화해야

하지만 현실은 막막해 보인다. 캐나다는 작년 기술-일자리 불일치가 ‘과잉 채용’을 제치고 감원 이유 1순위를 차지했고, 영국은 1인당 생산성이 다소 증가했음에도 시간당 생산성은 오히려 떨어졌다. 그렇다면 생산성에서 1위를 기록하는 덴마크는 어떻게 적게 일하고 더 많은 가치를 창출할 수 있을까? 높은 수준의 관리 역량과 현명한 공공 부문 조달 정책, 효율적인 인력 이동 시스템이 합쳐진 결과다. 특히 2019년 도입한 디지털 조달 시스템은 공급자들에게 입찰 조건으로 디지털 업무 흐름(digital workflow)을 요구해 이들 기업의 시간당 부가가치가 5달러(약 6,900원) 증가하는데 기여했다.

고학력 졸업자는 넘치는데 직장은 경직된 한국의 상황과 정반대다. 한국은 주당 최대 근무 시간을 68시간에서 52시간으로 줄였지만 생산성은 조금도 늘지 않았다. 하지만 한 반도체 생산 시설에서 기술 수준에 따른 임금 책정과 내부 인력 이동을 촉진한 결과는 많이 달랐다. 3년 동안 시간당 생산성이 11%나 증가한 것이다.

일본 역시 근무시간 자체는 한국보다 적지만 상황은 마찬가지다. 경영 관리와 디지털화에서 뒤처지고 있기 때문이다. 중소기업의 1/3만이 제도화된 장치를 통해 지속적인 개선이 가능한 상황이고, 경직된 구조 때문에 근로자들이 AI와 결합한 고부가가치 일자리로 이동하는 것도 매우 어렵다.

한국 주재 해외 기업 1/5, ‘베트남 이전 계획’

유럽이라도 모두 잘하고 있는 것은 아니다. 스페인과 이탈리아도 ‘긴 노동시간과 낮은 생산성’이라는 늪에 빠져 있다. 스페인의 ‘과잉 학력 비율’(overqualification)은 22%로 넘치는 고학력 인구를 제대로 활용하지 못하는 현실을 반영한다. 이탈리아의 대다수 중소기업은 학위 보유자들이 충분히 역량을 펼칠만한 기회를 제공해 주지 못한다.

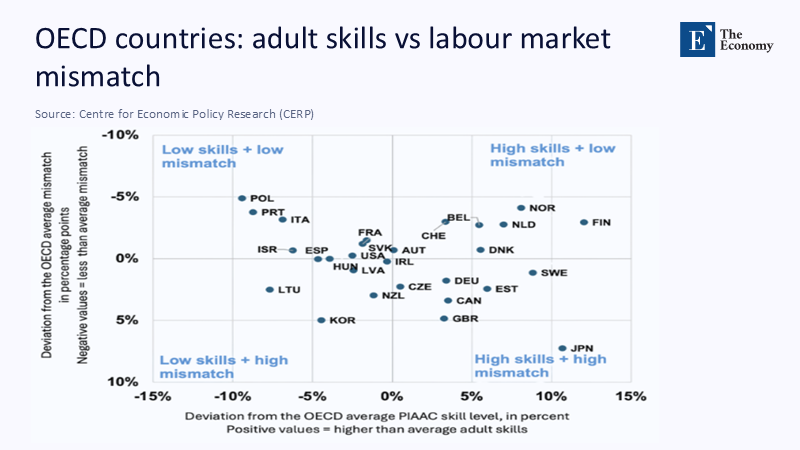

주: 기술 수준(X축), 기술-일자리 불일치(Y축) / 기술 수준 낮고 불일치 낮음(Low skills + low mismatch), 기술 수준 높고 불일치 낮음(High skills + low mismatch), 기술 수준 높고 불일치 높음(High skills + high mismatch), 기술 수준 낮고 불일치 높음(Low skills + high mismatch) / 폴란드, 포르투갈, 리투아니아, 이탈리아, 이스라엘, 스페인, 한국, 헝가리, 라트비아, 미국, 프랑스, 뉴질랜드, 슬로바키아, 아일랜드, 오스트리아, 영국, 독일, 캐나다, 벨기에, 덴마크, 에스토니아, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 일본, 핀란드(좌측부터 순서대로)

그렇다면 스페인은 기업들의 퇴출을 용이하게 하면서 소프트웨어 및 지식재산권 등의 무형자산 투자를 늘리는 것이 해법이 될 수 있다. 이탈리아는 견습생 제도 등 기회의 문을 넓히는 것도 필요하지만, 구직자들이 원하는 분야에 진출할 수 있게 경쟁법을 손보는 것이 필요해 보인다.

정책 당국은 빠르게 움직여야 한다. 한국에 진출한 해외 제조업체의 1/5 이상이 노동 유연성이 높은 베트남으로 생산 시설을 옮길 예정이다. 부산의 한 기업은 임금 차이 때문이 아니라 인건비 당 생산성 차이 때문에 동남아시아로의 이전을 계획하고 있다고 밝혔다.

앞으로의 경제 성장은 고학력자와 노동시간이 아니라, 이미 보유한 노동력을 어떻게 잘 활용하는가에 따라 좌우될 것이다.

본 연구 기사의 원문은 Working Smarter, Not Longer—Again: How the Skill‑Utilisation Gap Still Torpedoes Productivity from Seoul to Seville | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.