한때 세계 1위 국내 면세점, 중국인 지갑 닫자 '고사 위기'

입력

수정

황금알 낳던 면세점업계 일제히 영업손실 이용객 수 늘었지만 매출은 코로나19 절반 수준 중국인 단체 관광객 실종 이어 강달러도 악재

한때 세계 1위를 기록할 정도로 호실적을 누렸던 국내 면세점업계가 지난해 줄줄이 영업손실을 기록하며 근래 가장 나쁜 성적표를 받아 들었다. 코로나19 시기 바닥까지 추락했던 이용객 수 회복은 긍정적 수치를 보이고 있지만, 수익성은 회복되지 않는 구조적 불황에 빠진 모습이다. 중국 경기침체와 강달러 등으로 면세점 객단가가 급감한 것이 주요 원인으로 분석되는 가운데, 올해가 수익성 회복의 중대 분수령으로 떠올랐지만 올해 면세점들의 실적 전망은 더 어둡다는 게 업계 중론이다.

면세점 4사 어닝쇼크, 영업손실만 3,000억 육박

13일 면세점업계에 따르면 호텔신라가 운영하는 신라면세점의 지난해 매출액은 3조2,819억원을 기록했다. 전년(2조9,337억원)보다 11.9% 늘었지만, 697억원의 영업손실을 내면서 2023년 224억원 흑자에서 적자로 전환했다. 신라면세점이 영업손실을 기록한 것은 코로나19 원년인 2020년(-1,275억원) 이후 4년 만이다.

신세계 면세점도 매출은 2,060억원으로 4.7% 증가했으나, 영업손익은 전년 866억원 흑자에서 지난해 359억원 적자로 돌아섰다. 현대백화점 면세점도 매출 9,721억원으로 2.6% 감소했으며 288억원의 영업손실을 봤다. 영업손실액은 2023년 313억원에서 소폭 줄어들긴 했지만 2018년 설립 후 계속 이어진 적자의 고리를 끊어내진 못했다.

국내 면세업계 1위인 롯데면세점은 오는 3월 말 실적을 공시할 예정이지만 다른 면세점과 마찬가지로 전망치는 좋지 않다. 지난해 1∼3분기 누적 영업손실이 922억원에 달하는 데다 4분기에도 적자 기조가 지속돼 연간 1,000억원대 손실이 예상된다.

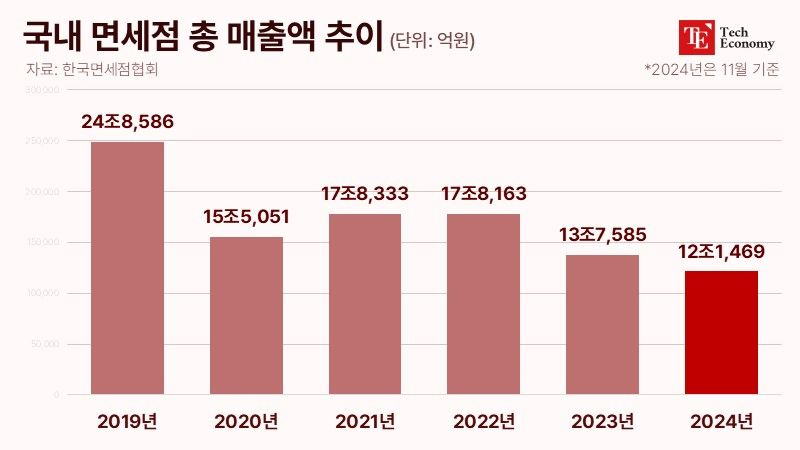

업계에선 주요 4개 면세업체의 지난해 영업손실액을 모두 합하면 3,000억원에 육박할 것으로 보고 있다. 이는 연간 영업손실 규모가 가장 컸던 2022년(1,395억원)과 비슷한 수준이다. 매출도 악화일로다. 2023년 면세업계는 총 13조7,585억원의 매출을 거뒀다. 이는 코로나19 팬데믹 시기던 2020년(15조5,051억원)보다 11.3% 줄어든 수치다. 코로나19 팬데믹 이전인 2019년(24조8,586억원)과 비교하면 반토막 난 수준이다. 2024년 상황도 마찬가지다. 작년 11월 기준 면세점 총 매출액은 12조1,469억원으로, 현 추세를 감안할 때 2023년과 비슷할 것으로 관측된다.

지갑 얇아진 중국인들, 유커 사라지자 면세점 '휘청'

면세점업계의 위기에는 높은 매출을 냈던 중국인 단체 관광객(유커)이 사라진 점이 결정적으로 작용했다. 지금까지 중국인 단체 관광객이 면세점 매출의 70~80%를 올려줬는데 이들이 자취를 감춘 것이다. 이는 중국인들의 소비 패턴 변화와 관련이 깊다. 중국인 관광객 수는 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 여행 트렌드가 단체 관광에서 개별 관광으로 변화하면서 면세점업계는 부침을 면치 못하고 있다.

이는 면세점 객단가에서도 나타난다. 한국면세점협회에 따르면 2021년 266만4,000원에 달했던 면세점 객단가는 지난해 53만5,000원으로 크게 낮아졌다. 이를 두고 업계에선 강달러, 중국 경제 침체 등을 근거로 들었다. 면세점 상품은 달러로 가격이 매겨져 환율 부담이 커진 가운데 경기 침체로 핵심 고객인 중국인 이용객들이 중저가 브랜드에만 지갑을 열었다는 설명이다.

특히 대형 면세점일수록 업황 부진의 타격이 큰 상황이다. 매년 수천억원의 적자에 점포 철수와 대규모 감원이 도미노처럼 번졌다. 실제 누적적자에 시달리던 신세계면세점, 롯데면세점은 지난해 희망퇴직을 단행했다. 다만 신라면세점은 적자폭이 커졌음에도 '비용 부담에 희망퇴직도 못한다'는 이야기가 돌고 있다.

롯데면세점이 새해 들어 업계 최초로 다이궁(중국인 보따리상)과 거래를 전면 중단한 것도 이 같은 위기감을 증명한다. 면세품을 헐값에 대량 구매해 중국과 동남아시아 등에 유통하는 다이궁은 롯데면세점 매출의 절반을 차지하고 있지만, 수익의 마지노선보다 높은 수수료율 탓에 상품 판매 시 마진을 제대로 확보하지 못하고 오히려 손해를 보는 상황에 처했기 때문이다.

특허수수료 인하해도 눈물의 영업 불가피

면세점의 위기감이 고조되자 정부는 각종 지원책을 내놓으며 구출 작전에 나섰다. 면세점 특허수수료율을 50% 인하하기로 한 것이 대표적이다. 현재 특허수수료의 기본 틀은 2017년 정해진 것으로, 매출이 많을수록 수수료를 많이 내는 구조다. 예컨대 연매출 1조원이 넘은 곳은 매출의 1%, 2,000억~1조원은 0.5% 수준이다. 당시 면세점이 ‘황금알을 낳는 거위’로 불릴 만큼 이익을 많이 내자 대기업이 운영하는 면세점 이익의 일부를 사회에 환원하도록 한다는 취지였다.

그러나 수수료율 개편 직후 면세점 업황이 급격히 꺾였다. 2017년 중국의 ‘사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 보복’에 이어 2020년 코로나19 사태까지 발생한 영향이었다. 정부는 부랴부랴 2020년부터 한시적으로 수수료율 50% 감면에 나섰지만 이는 미봉책에 불과했다. 코로나19 팬데믹이 끝난 2023년부터 다시 수수료율을 원상 복구했다. 그러나 면세점업계가 고사 직전에 놓이자 정부가 이를 다시 감경해 주겠다는 것이다.

여기에 임대료 부담도 일부 줄였다. 인천공항공사는 제2여객터미널 4단계 확장 구역에 입점한 신라·신세계면세점 임대료 부과 방식을 여객 기준에서 매출액과 영업요율 기준으로 변경했다. 해당 구역 면세점은 이미 개장했지만 아시아나항공이 아직 이전하지 않아 고객 수가 줄어들 것을 고려한 조치다. 인천공항공사가 온라인 면세점인 스마트면세점의 임대료 감면도 추진한다. 이는 업체별 자체 온라인면세점과 별도의 면세점으로, 탑승 30분 전까지 구매가능한 게 강점이다. 종전의 업체별 온라인면세점은 출국 3~4시간 전까지만 구매할 수 있다.

다만 업계는 정부의 지원 조치를 환영하면서도 여전히 어려움이 많다고 토로한다. 임대료 감면 조치는 일부 매장만 적용하기 때문에 전반적으로 매출 감소에도 임대료를 더욱 많이 내야 하는 상황은 여전한 데다, 조치 대부분이 한시적인 만큼 실적 부진에 대한 불확실성도 크다는 것이다. 전문가들도 경쟁력 회복을 위한 보다 근본적인 대책이 필요하다고 입을 모은다. 현재 재계에서는 국내 면세점의 몰락이 결국 전략 없는 성장에서 기인했다는 분석이 비등하다. 기업이 명확한 성장 전략 없이 무분별하게 규모의 경제만 추구할 경우 외부변수 취약할 수밖에 없다는 지적이다. 실제로 한국의 최대 수출국이자 무역국인 중국과의 관계는 때론 큰 기회로, 때론 큰 위기로 다가오길 수없이 반복했지만 이 같은 중국의 변수를 알고도 명확한 대책은 없는 게 현실이다.