[딥테크] ‘신속한 보도’보다 ‘정확한 기사’

입력

수정

뉴스 신뢰도 ‘제자리걸음’ 허위 뉴스 확산으로 ‘신뢰도 가치’ 상승 언론의 자산 1순위는 ‘진정성’

본 기사는 스위스 인공지능연구소(SIAI)의 SIAI Researh Memo 시리즈 기고문을 한국 시장 상황에 맞춰 재구성한 글입니다. 본 시리즈는 최신 기술·경제·정책 이슈에 대해 연구자의 시각을 담아, 일반 독자들에게도 이해하기 쉽게 전달하는 것을 목표로 합니다. 기사에 담긴 견해는 집필자의 개인적 의견이며, SIAI 또는 그 소속 기관의 공식 입장과 일치하지 않을 수 있습니다.

올해 실시된 조사에 따르면 48개국 대상자의 40%만이 뉴스를 신뢰한다고 한다. 지난 3년간 소셜 미디어를 통한 뉴스 소비가 급증했는데도 마찬가지다. 2020년 52%에서 65%로 높아진 소셜 미디어상의 영상물 소비 비중이 신뢰도의 증가로는 연결되지 않은 것이다. 동시에 시청자들은 ‘증거’를 원한다. 인공지능(AI)을 이용한 사실 위조가 확산하는 상황에서 신뢰성(credibility)이 희소하면서 가치 있는 자산이 되고 있다.

48개국 조사 대상 40%만 ‘뉴스 신뢰’

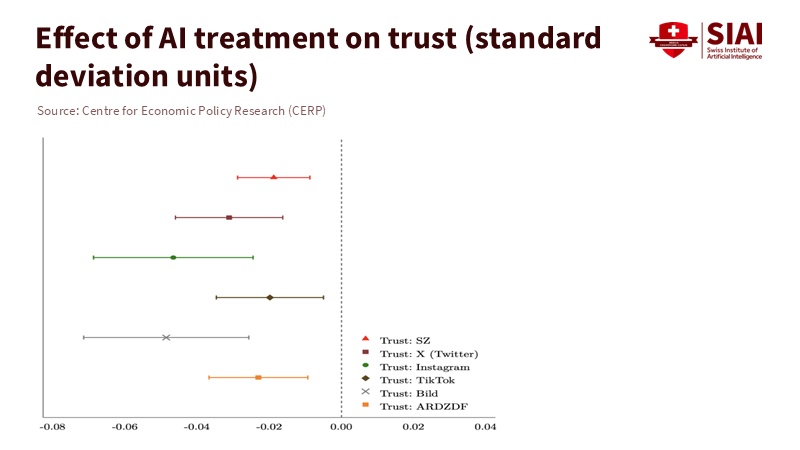

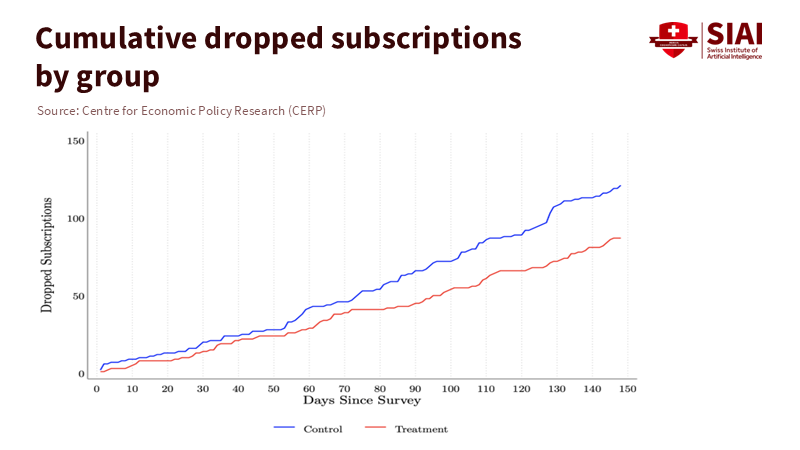

AI를 이용한 위조를 알게 된 독일 독자들은 기사만이 아니라 이를 보도한 매체에 대한 신뢰마저 감소하는 경향을 보였다. 하지만 이후 ‘쥐도이체 차이퉁’(Süddeutsche Zeitung, 독일에서 가장 크고 영향력 있는 일간지 중 하나) 사이트 방문이 2.5% 늘고, 구독자 감소도 더 낮게 유지됐다. 독자들이 허위 정보의 위험을 확실히 알면, 검증 가능하고 정확한 기사 제공 매체를 더 선호한다는 뜻이다.

주: 쥐도이체 차이퉁, X(트위터), 인스타그램, 틱톡, 빌트, ARD 및 ZDF(보기 위부터), 95% 신뢰구간

주: 기간(일)(X축), 구독자 감소(Y축), 비교 집단(청색), 실험 집단(적색)

언론사 ‘경쟁 우위 요소’는 ‘신뢰성’

한편 로이터 연구소(Reuters Institute)에 따르면 의심스러운 주장의 진위를 확인하기 위해 가장 많이 참고하는 것은 다름 아닌 ‘신뢰할 수 있는 언론매체’로 AI를 높은 차이로 따돌렸다. 언론사 입장에서 보면 빠른 보도가 아니라 신뢰성에 대한 설득이 경쟁 우위 요소가 된 셈이다.

따라서 언론사의 브랜드는 로고나 마케팅에서 나오는 것이 아니라 기사 자체에 심어져야 하고 이는 눈으로도 확인이 가능하다. 콘텐츠 증명(content credentials, 콘텐츠의 출처와 변경 여부를 증명하는 디지털 인증)과 정정 여부의 공개, 인간 편집자의 관리 감독, 투명한 취재원 등을 통하면 된다.

디지털 도구 통한 ‘검증 장치’ 확산

이를 위해 ‘콘텐츠 출처와 진정성을 위한 연합’(Coalition for Content Provenance and Authenticity, 미디어의 출처와 관련 정보 확인을 위해 메타 데이터를 삽입하는 기술 표준)은 5,000개가 넘는 회원사를 확보해 카메라 제조사들이 기사 출처를 기록하는 장치를 삽입하고, 플랫폼들은 검증 표시(authenticity label)를 확인한다. 정책 당국도 출처 확인 기준을 채용하는 기업에 보조금과 지원금을 제공해 이를 확대할 필요가 있다.

대응의 필요성은 여러 곳에서 보인다. 날조된 목소리와 이미지, 문서에 대한 논란이 넘쳐나는데 전통적인 검증과 반박에는 너무 많은 시간과 노력이 들어가기 때문이다. 앞서 언급한 디지털 수단들의 활용이 반드시 필요하다.

그리고 대응은 언론사만이 아니라 플랫폼들과 규제당국의 몫이기도 하다. 중국은 모든 AI 생성 콘텐츠에 확실한 표시와 워터마크를 추가하도록 강제했는데 이를 그대로 따라 할 수는 없겠지만 출처를 밝히도록 하는 것은 기본이 돼야 한다.

보다 현실적인 대응 방안으로는 먼저 플랫폼들이 정치 광고나 뉴스 기사에 ‘콘텐츠 증명’을 자동으로 표시하도록 하는 것을 생각할 수 있다. 또 출처 정보(context cards, 신뢰할 수 있는 출처에 대한 추가 정보 및 링크)를 명확히 추가하면 날조된 콘텐츠의 확산 속도를 늦출 수 있다.

한편 기사 내용에서 보이는 풍자나 표현은 확실히 보호해야겠지만, 증명을 생략하는 경우 불이익을 주는 방안도 강구할 수 있다. 학교와 대학도 ‘출처 이해력’(provenance literacy)을 키워줌으로써 중요한 역할을 할 수 있다. 학생들이 편향된 기사를 접하면 콘텐츠 증명을 확인하도록 하는 것이다.

진정성이 ‘도약 기회 제공할 것’

표시 자체가 위조될 수 있고, 대형 언론사만 출처 정보를 제공할 수 있다는 비판이 있다. 하지만 공개된 기준만큼 위조를 적발하는데 유용한 도구는 없고, 중소 언론사에 정보 공개 수단을 무료로 제공하면 문제를 해결할 수 있다. 시청자들이 출처에 신경 쓰지 않을 것이라는 의견은 독일 사례를 통해 사실이 아님을 알 수 있다. 허위 정보가 막을 수 없을 만큼 넘쳐난다는 우려도 존재하지만, 출처 정보를 통해 중요한 위조를 밝혀내고, 일상의 잡음은 앞서 언급한 신뢰성 확인 도구를 통해 걸러낼 수 있을 것이다.

모든 허위 기사를 추적한다고 뉴스 기사에 대한 신뢰도가 회복되지는 않는다. 대신 언론사와 플랫폼, 정책 당국이 기사 자체에 확인 도구를 추가하면 가시적이고 빠른 검증이 가능해진다. 뉴스 신뢰도가 40%에 머무는 현실에서 긴급한 대응이 필요한 것은 두말할 나위가 없다. 위조가 쉬워질수록 믿음은 귀중한 자산이 된다는 사실을 인식해야 한다. 진정성을 증명하는 언론사들은 생존 차원을 넘어 도약을 이룰 것이다. 침묵하거나 독자와 시청자가 알아서 검증해 주기를 바라서는 안 된다.

본 연구 기사의 원문은 When the Feed Is Poisoned, Only Proof Can Heal It을 참고해 주시기 바랍니다. 본 기사의 저작권은 스위스 인공지능연구소(SIAI)에 있습니다.