[딥테크] 힘 빠진 유럽, 기후 외교의 딜레마

입력

수정

혼자 걷는 유럽의 감축 여정 강대국 외면 속 규제 실효성 약화 실현 가능한 연대가 핵심 과제로 부상

본 기사는 The Economy 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

유럽연합(EU)의 온실가스 배출 비중은 빠르게 줄고 있다. 2000년 무렵 전 세계 배출량의 10%에 육박했던 EU의 비중은 2023년 6.1%까지 낮아졌다. 자체 감축에는 분명한 성과를 냈지만, 그만큼의 비용도 치르고 있다. 현재 EU의 탄소 배출권 가격은 톤당 약 90유로(약 14만원)로, 세계에서 가장 높은 수준이다. EU는 이처럼 높은 내부 감축 비용이 해외로 전가되는 ‘탄소 누출’을 막고, 기후대응의 국제적 확산을 유도하기 위해 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)를 도입하고 있다. 이 제도는 탄소 비용을 부담하지 않는 국가에서 생산된 수입품에 동일한 수준의 가격을 부과해, EU 환경 기준을 회피한 저가 제품의 유입을 억제하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 2030년까지 연간 120억 유로(약 19조원)의 세수를 수입업체들로부터 확보한다는 계획이다.

하지만 제도만으로는 시장 현실을 따라잡기 어렵다. EU는 저탄소 철강을 생산해 수출하면서도, 석탄 기반으로 제조된 중국산 태양광 패널 같은 고탄소 제품은 여전히 대량으로 수입하고 있다. 2024년 기준, 이로 인해 발생한 간접 배출량만 약 3억5,000만 톤에 달하며 이는 독일의 연간 국내 배출량과 맞먹는 수준이다. EU는 자국 내 배출 감축에는 누구보다 앞장서 왔지만, 공급망 전반을 통제하지 못한다는 구조적 한계에 부딪혔다. 규제와 배출권 가격만으로는 글로벌 무역의 흐름을 바꾸기 어렵고, 기후 정책의 설득력도 점차 약화되고 있다. 유럽이 보호하려는 빙하보다 더 빠른 속도로, 그 영향력은 줄어들고 있다.

기후 전략의 네 가지 방향, 현실의 벽에 부딪히다

브뤼겔과 유럽경제정책연구센터(CEPR)는 유럽의 기후 대응을 강화하기 위해 네 가지 정책 방향을 제안했다. ▲탄소 가격에 기반한 국가 간 연합 ▲공동 국경탄소조정제 ▲개도국 전력 부문을 위한 기후 금융 ▲채무 감면과 연계한 녹색 투자 촉진이 그것이다. 기존의 유엔 체계처럼 모든 국가의 동의를 전제로 하다 보면 속도가 나지 않기 때문에, 먼저 움직일 수 있는 나라들끼리 실질적인 연대를 구축하자는 구상이다.

하지만, 이 전략은 유럽이 여전히 국제적 설득력을 발휘할 수 있다는 전제에 기초하고 있다. 문제는 지금의 유럽이 그만한 정치적 동력과 산업 기반을 유지하지 못하고 있다는 점이다. 미국은 자국 기후 정책을 지탱하던 제도를 되돌리고 있고, 중국은 독자적인 산업 정책을 강화하는 중이며, 일본은 어느 쪽에도 확실히 발을 담그지 않고 있다. 이런 상황에서 유럽의 제안은 다른 나라들을 이끄는 ‘출발선’이라기보다, 유럽이 어디까지 밀려나 있는지를 보여주는 ‘후퇴선’처럼 보이기도 한다.

2025년은 전환점이다. 기술 비용, 무역 환경, 국제 협력 구도 모두 유럽에 불리하게 흘러가고 있다. 한때 유럽의 높은 탄소 가격은 다른 나라들에게 자국에도 유사한 부담을 도입하도록 압력을 가하는 수단이었지만, 지금은 오히려 역효과가 나타나고 있다. 경쟁국들은 자국 산업 보호에 나섰고, 유럽의 규제는 더 이상 기준이 되지 못하고 있다.

중국산 배터리는 유럽 제품보다 25% 저렴하며, 유럽 내 배출권 비용을 감안해도 가격 경쟁력을 유지하고 있다. 미국은 한때 인플레이션감축법(IRA)을 통해 1,320억 달러(약 180조원) 규모의 보조금을 투입했지만, 최근에는 그 혜택 대부분을 축소하거나 철회하려는 입법 움직임이 일고 있다. 일본도 2026년부터 탄소세를 도입하겠다고 했지만, 실제로는 산업계의 3분의 2를 면제할 계획이다.

이처럼 주요국들이 서로 다른 방향으로 움직이고 있는 상황에서, 유럽은 기존 전략을 재점검해야 한다. 상대국들과의 보조가 맞지 않는다면, 자신이 만든 판을 스스로 새롭게 짜야 할 시점이다.

숫자가 보여주는 유럽의 한계

2023년 EU는 전 세계 온실가스 배출의 6.1%만을 차지했지만, 세계 총생산의 16%, 상품 수입의 18%를 차지했다. 수치만 보면 EU는 ‘덜 배출하고 더 소비하는 경제’로서 글로벌 공급망에 적잖은 영향력을 미칠 수 있을 듯 보인다. 하지만 유럽이 수입하는 상품은 수천 개의 공급처에서 들어오며, 이 공급처들이 실제로 주목하는 정책은 유럽의 규제보다 중국, 미국, 인도 등 자국 정부의 산업·무역 정책이다. 시장의 크기만으로는 유럽이 국제 공급망을 좌우할 수 없다는 현실이 드러나는 대목이다.

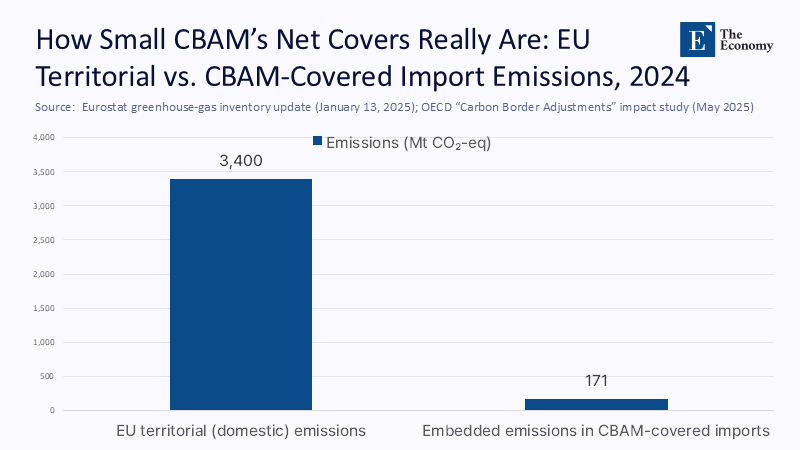

CBAM이 전면 시행되더라도 그 적용 대상은 전체 무역 중 약 890억 유로(약 14조원)에 불과하다. 이는 세계 제조업 수출의 0.04% 수준이다. 이마저도 유럽 소비로 인해 해외에서 발생하는 탄소 배출 중 약 25%에만 해당하며, 나머지 75%는 세금이 매겨지지도 않고, 추적도 어렵다. 탄소 규제가 실제 소비 책임까지 닿지 못하는 셈이다.

주: EU 내 배출 및 CBAM 대상 수입품의 배출(X축), 배출량(Y축)

기후 금융 측면에서도 유럽은 더 이상 시장을 주도하지 못하고 있다. 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)는 2025년 전 세계 에너지 투자 규모가 3조3,000억 달러(약 4,509조원)에 이를 것으로 전망하며, 태양광 투자만도 4,500억 유로(약 724조원)에 달할 것으로 본다. 하지만 2024년 유럽의 청정에너지 투자는 오히려 6.8% 감소했고, 같은 기간 세계 전체 투자는 11% 늘었다. 특히 산업 탈탄소화와 전력망 부문에서 유럽의 투자 감소 폭이 컸다. IEA는 “중국의 에너지 투자 규모가 EU의 두 배에 달하며, 미국과 유럽 전체를 합한 수준에 근접한다”라고 분석한다. 숫자는 냉정하다. 유럽은 더 이상 혼자 힘으로 시장을 움직일 수 없다.

뒤엉킨 공급망, 취약한 현실

녹색 기술의 핵심 소재는 여전히 중국에 집중돼 있다. 태양광 패널의 핵심 원료인 폴리실리콘 잉곳과 웨이퍼는 전 세계 생산량의 95%가 중국산이다. 배터리도 예외는 아니다. 2024년 기준, 중국은 전 세계 배터리 셀의 76%를 생산했고, CATL과 BYD 두 기업이 만드는 배터리만으로도 유럽의 전기차 전체를 두 차례 충전할 수 있을 만큼 공급량이 많다.

EU는 핵심원자재법(Critical Raw Materials Act, CRMA)을 통해 공급망을 다변화하려 하지만, 2030년까지 유럽 내 양극재 수요의 10%만 자급할 수 있을 것으로 예상된다. 가격 경쟁력도 열세다. 중국산 태양광 모듈은 정부 보조금과 국책은행 금융지원을 등에 업고 유럽산보다 와트당 6유로센트(약 96원) 저렴하다. 여기에 유럽은 CBAM 시행 전부터 배터리팩 생산만으로 수익을 내기 어려운 구조다. 현재 수요 기준으로는 공장 가동률이 최소 9%를 넘어야 손익분기점에 도달하는데, 이마저도 달성이 쉽지 않다.

결국 브뤼셀은 유럽 내 공장 유치를 위해 보조금을 투입하고 있지만, 정작 핵심 원재료는 여전히 아시아에 의존하고 있다. 탄소를 국경에서 과세하면서도, 오염이 시작되는 생산 초기 단계는 건드리지 못하고 있는 셈이다. 이 구조는 선순환이 아니라, ‘뫼비우스의 띠’처럼 제자리만 맴도는 악순환에 가깝다.

규제는 설계보다 동력이 중요

유럽의 온실가스 배출 비중은 머지않아 전 세계의 5% 아래로 떨어질 전망이다. 그러나 기후 규범을 주도하려는 정책이 실질적 영향력을 가지려면, 이를 따르도록 만드는 경제적 유인과 글로벌 연대가 함께 작동해야 한다.

지금은 그 조건이 흔들리고 있다. 미국, 중국 등 주요 경제권이 기후 규범에 적극적인 관심을 보이지 않는 상황에서, 유럽의 정책은 국제 무대에서 설득력이 있기 어렵다. 더욱이 탄소 감축에 소극적인 국가에서 생산된 저가 제품에 대해 유럽의 구매력이 과거처럼 규범 이행을 압박하는 수단으로 작동하지 않는다면, 규제는 국경 안에 갇힐 수밖에 없다. 정교한 설계만으로는 부족하다. 유럽의 기후 리더십은 이제 설계 능력이 아니라, 실현할 수 있는 동맹을 어떻게 구축하느냐에 달려 있다.

본 연구 기사의 원문은 Europa's Carbon Ambition in a Fractured World: Why Brussels Cannot Regulate Alone | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.