[딥테크] 기후 비용을 반영해야 보이는 생산성의 진짜 성과

입력

수정

표면적 성장 둔화, 실제로는 기후 피해 비용 잠식 탄소 보정 생산성, 총생산 대비 순생산 지표 보완 CBAM 도입, 무역 과정에 숨겨진 탄소 비용 반영

본 기사는 The Economy 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

2025년 4월 미국 연구진은 상장기업의 온실가스 배출이 장기적으로 사회에 막대한 비용을 초래한다고 발표했다. 그 규모는 기업 전체 시가총액을 넘어서는 수준으로 평가됐다. 이는 미국 환경보호청(Environmental Protection Agency, EPA)이 제시한 ‘사회적 탄소 비용(Social Cost of Carbon, SCC)’을 적용해 현재의 배출을 장기간에 걸쳐 산출한 결과다.

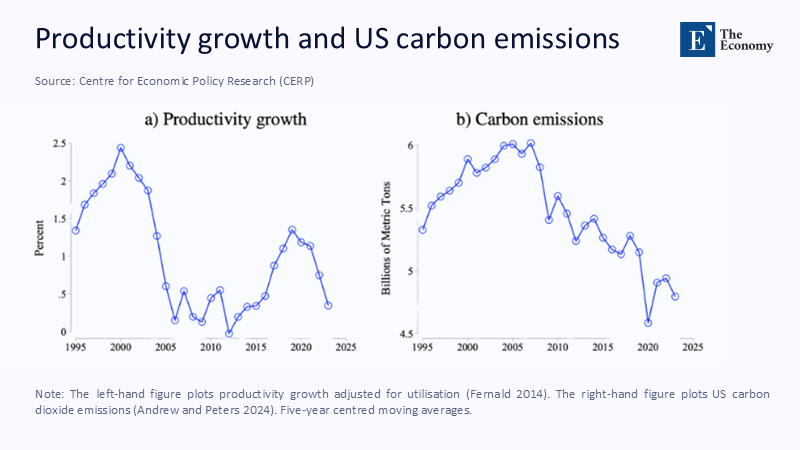

이제 성장 통계를 보는 시각도 달라져야 한다. 기존 생산성 지표는 노동과 자본이 얼마나 효율적으로 산출을 만들어내는지만 본다. 그러나 생산 과정에서 발생하는 기후 피해는 고려하지 않는다. 폭염으로 인한 노동 손실, 인프라 파손, 금융시장의 위험 프리미엄 등 사회가 이미 치르고 있는 비용은 빠져 있다. 결국 이는 눈에 보이지 않는 ‘생산성의 세금’이다. 지난 20년간의 성장 둔화는 단순한 정체가 아니다. 기후 피해가 누적되면서 성장의 실질 성과를 갉아 먹었고, 그 결과 표면적으로는 침체처럼 보인 것이다.

시간당 생산량에서 순생산량으로

기존 생산성 지표는 노동과 자본 투입 대비 산출만 측정해 왔다. 하지만 생산 과정에서 발생한 기후 피해는 반영하지 않는다. 탄소 보정 생산성은 이 한계를 보완한다. 총생산(Y)에서 배출량에 사회적 탄소 비용을 곱한 값을 차감해 순생산(Y*)을 계산하는 방식이다.

이 지표에서는 뚜렷한 차이가 나타난다. 같은 시간 동안 생산량이 늘어도 탄소 배출이 줄지 않으면 순 생산성은 제자리다. 반대로 생산량이 일정하더라도 배출이 줄면 순 생산성은 개선된다. 경제의 효율성을 제대로 보려면 생산성과 배출 감소를 함께 고려해야 한다는 의미다.

이 접근이 시급한 이유는 두 가지다. 첫째, EPA의 새 사회적 탄소 비용 체계와 최근 연구 결과는 과거 추정치보다 훨씬 큰 피해 규모를 보여준다. 둘째, 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)가 시행되면서 그동안 보이지 않던 탄소 비용이 무역 거래 과정에서 가격에 직접 반영되기 시작했다.

따라서 기존 지표를 대체하기보다는 보완하는 방식이 필요하다. 정부 부처와 기관은 기존 생산성 수치를 유지하되 탄소 보정 수치를 함께 공개할 수 있다. 이중 보고 체계는 외부로 전가됐던 비용을 내부 관리 지표로 전환한다. 전력과 공급망이 탈탄소화되면 생산성 개선 효과가 명확히 드러나지만, 수입품에 숨어 있는 탄소를 무시하면 총생산과 순생산의 괴리는 계속된다. 이 지표의 강점은 분명하다. 실제 감축은 보상하고, 배출을 해외로 이전하는 방식은 드러낸다.

통계로 본 기후 비용의 크기

2024년 전 세계 화석연료 기인 이산화탄소 배출량은 374억 톤에 달한다. 여기에 톤당 190달러(약 25만 원)를 적용하면 피해 규모는 7조1,000억 달러(약 9,300조 원)로 추산된다. 최신 추정치인 톤당 1,300달러(약 176만 원)를 적용하면 피해액은 48조 달러(약 6경3,000조 원)를 웃돈다. 평균값을 절반으로 줄여도 여전히 막대한 규모다.

중요한 것은 특정 숫자보다 방향성이다. 기후 피해가 크고 지속적이라는 사실 때문에, 우리가 보는 생산성 지표가 실제보다 높게 잡히고 있다는 점이다. 표면적으로는 성장 둔화처럼 보이지만, 실제로는 기후 피해가 생산성을 잠식하고 있는 것이다. 단순한 시간당 산출만으로는 이런 왜곡을 설명할 수 없다.

주: 연도(X축), 생산성 성장률((a)그래프의 Y축), 탄소 배출량((b)그래프의 Y축)

미국 사례는 이를 잘 보여준다. 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics, BLS)에 따르면 2024년 노동생산성은 2.7% 증가했고, 2023~2024년 총요소생산성은 1.3% 늘었다. 그러나 탄소 보정을 적용하면 다른 그림이 나온다. 전력망의 탄소 배출 감소가 효율 개선을 이끌었지만, 동시에 기후 재난이 큰 비용을 남겼다. 2024년에만 10억 달러(약 1조3,000억 원) 이상의 피해를 낳은 대형 재난이 27건 발생한 것이 대표적이다. 즉, 탈탄소화 효과와 기후 충격이 동시에 작동하면서 순 생산성은 총 생산성보다 다른 궤적을 보인다.

수입국의 착시, 수출국의 부담

지난 20년 동안 선진국은 탄소 배출이 많은 공정을 중국 등 석탄 의존도가 높은 국가에 외주화했다. 생산 기준으로는 배출이 수출국의 몫이지만, 소비 기준으로 보면 그 탄소는 결국 수입국의 소비에 포함된다. 실제로 EU 소비에서 발생한 배출의 약 8.5%가 중국에서 발생한 것으로 추정된다.

값싼 수입품을 활용하면 수입국은 자국 내 노동과 자본 투입을 줄이고도 더 많은 소비를 유지할 수 있다. 그러나 그 과정에서 발생한 탄소 배출은 수출국의 몫으로 기록되거나 아예 빠져버린다. 그 결과 수입국의 생산성은 실제보다 높고 깨끗하게 계산되는 착시가 만들어진다.

이 같은 왜곡을 줄이기 위해 EU는 탄소국경조정제도(CBAM)를 도입했다. 2023년 10월 전환기를 거쳐 2026년부터 철강, 알루미늄, 시멘트, 전력, 비료, 수소 등 탄소 집약 수입품에 본격 적용된다. 내재 탄소를 무역 가격에 반영해 총생산과 순생산의 차이를 줄이려는 조치다. 메시지는 분명하다. 물류 과정의 탄소는 숨길 수 없다. 가격에 반영되든, 기후 피해로 남든 결국 드러난다.

실행 가능한 적용 방식

탄소 보정 생산성은 복잡하지 않다. 먼저 현장 연료 사용과 구입한 전력·열에 따른 연간 배출량(Scope 1·2)을 추정하고, 지역별 전력망 배출계수(eGRID 등)로 교차 검증한다. 이후 사회적 탄소 비용을 적용해 배출량에 곱한다. 미국 규제 기준인 톤당 190달러(약 25만 원)는 보수적 추정치이며, 최신 연구는 톤당 1,300달러(약 176만 원)까지 제시한다. 이렇게 계산된 기후 피해 비용을 총생산에서 차감하면 순생산 지표가 나온다.

조달과 건설 등 가치사슬 전반(Scope 3)까지 확장하면 효과는 더 커진다. 병원, 연구실, 직업학교 등 다양한 기관은 철강, 알루미늄, 종이, 전자제품, 식품을 구매한다. CBAM 시행으로 수입품에 점점 더 높은 탄소 가격이 붙으면서, 기업과 기관은 공급업체에 제품별 내재 탄소 공개를 요구하게 된다. 국제 표준(ISO·EN)에 맞춘 보고를 통해 가격과 품질이 동일하다면 내재 탄소가 적은 제품이 순 생산성에서 우위를 점한다.

궁극적으로 중요한 것은 지표 공개다. 분기마다 에너지 절감량, 회피된 배출량, 줄어든 비용, 개선된 근로·학습 시간을 담은 ‘탄소 보정 수익률(ROI)’ 표를 내놓을 수 있다. 완벽을 목표로 하기보다, 외부로 전가된 비용을 효율로 착각하지 않는 전환이 핵심이다.

예상되는 반론과 대응

사회적 탄소 비용이 불확실하다는 지적은 늘 있다. 그러나 문제는 수치의 정확도가 아니라, 기후 피해 비용이 아예 없다고 가정해 버리는 태도다. 최근 연구는 과거보다 훨씬 큰 손실을 보여주고 있으며, EPA의 추정치와 거시경제학적 계산값을 함께 공개하는 편이 더 책임 있는 접근이다.

탄소 보정 생산성이 중국을 겨냥했다는 시각도 있다. 그러나 핵심은 책임을 따지려는 것이 아니라 배출과 생산을 같은 틀에서 정렬해 보자는 데 있다. 중국은 여전히 석탄 의존도가 높지만, 동시에 재생에너지 설치에서는 세계 선두에 서 있으며 2025년 중반에는 배출이 12개월 연속 감소세를 보였다. 감축이 이루어지면 어느 나라든 순 생산성에서 반영된다.

생산성이 이미 개선되고 있다는 주장도 있다. 실제로 미국은 2023~2024년 생산성이 반등했다. 그렇기에 탄소 보정 관점이 필요하다. 배출 강도가 줄면 순 생산성은 총생산성보다 더 빠르게 개선되고, 기후 피해가 누적되면 격차는 더 벌어진다. 이 지표는 경제가 어떤 방향으로 가는지를 더 정확히 보여준다.

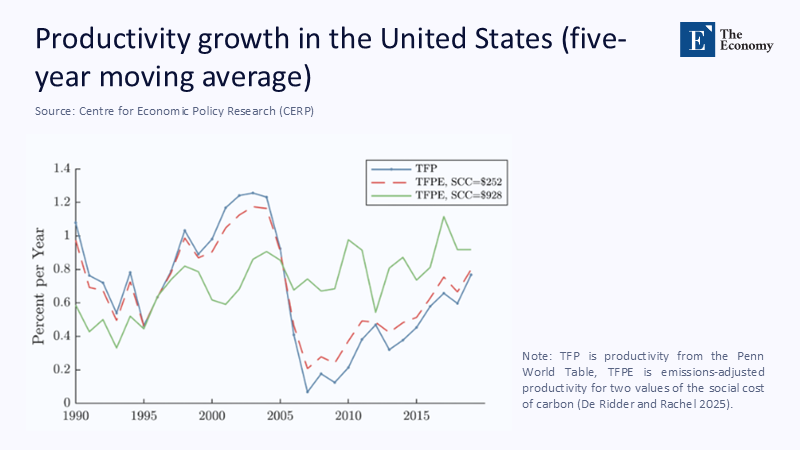

주: 연도(X축), 연간 성장률(Y축)/전통적 총요소생산성(파란색 실선), 탄소 비용 $252 반영한 배출조정 생산성(빨간 점선), 탄소 비용 $928 반영한 배출조정 생산성(초록색 실선)

생산성 해석의 전환점

앞으로 10년 안에 “생산성이 둔화됐다”라는 해석은 설득력을 잃을 가능성이 크다. 성장이 멈춘 것이 아니라, 기후 피해 비용이 통계에서 빠져 있었기 때문이다. 기후 회계를 반영하면 저성장은 사실 기후 비용에 의해 줄어든 성장으로 다시 보인다. 이는 단순한 통계 기법의 문제가 아니라, 수정 가능한 측정상의 왜곡이다.

본 연구 기사의 원문은 The Carbon Corrected Productivity Ledger: Understanding how the climate bill impacts “anemic growth” and its implications for education | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.