[딥테크] 이제 숫자로 된 ‘경력’은 필요 없다

입력

수정

인공지능이 ‘경력’에 대한 개념 바꿔 AI 활용한 성과가 ‘경험 대체’ 고용 시장 투명성 및 공정성 유지는 ‘숙제’

본 기사는 스위스 인공지능연구소(SIAI)의 SIAI Researh Memo 시리즈 기고문을 한국 시장 상황에 맞춰 재구성한 글입니다. 본 시리즈는 최신 기술·경제·정책 이슈에 대해 연구자의 시각을 담아, 일반 독자들에게도 이해하기 쉽게 전달하는 것을 목표로 합니다. 기사에 담긴 견해는 집필자의 개인적 의견이며, SIAI 또는 그 소속 기관의 공식 입장과 일치하지 않을 수 있습니다.

최근 연구에 따르면 지금 존재하는 업무의 60~70%가 이미 자동화됐다고 한다. 하지만 고용 시장은 무너지지 않았고 실업률도 일정 수준을 유지하고 있다. 인공지능(AI)에 노출된 영역에서도 고용 패턴이 급격히 무너지지는 않고 있다. 진짜 변화를 맞이한 것은 ‘경력’을 정의하는 기준이다.

AI로 인한 직업 영향, ‘아직 안정적’

이제 직업 세계에서 인정받으려면 10년의 경력이 아니라 10시간이 주어지면 판단력과 정확성, 적합한 도구를 동원해 무엇을 할 수 있는지 말해야 한다.

자동화로 인한 ‘실직’(job loss)의 개념은 ‘재구성’(recomposition)에 자리를 내주고 있다. 생성형 AI가 인간의 직업을 말살하기보다 재조정하고 있기 때문이다. 프리랜서 플랫폼(freelance platform)들을 살펴보면 전통적인 역할에 대한 수요가 2022년 AI 붐 이후 다소 줄었지만 AI 이해력을 요구하는 업무에 대한 수요는 급증했다. 특히 AI를 활용해 창의성과 분석력을 발휘해야 하는 분야가 그렇다. 전체적인 업무 수요는 안정적이지만 필요한 기술의 구성이 급격히 변했다고 할 수 있다.

‘경력’ 대신 ‘AI 활용 역량’이 중요

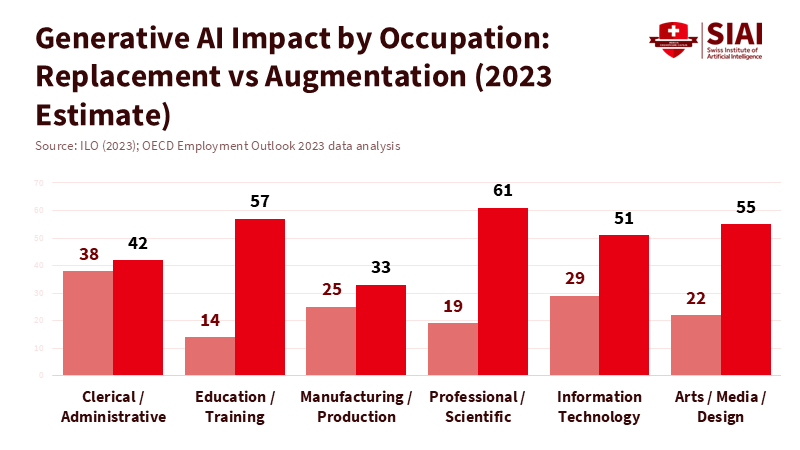

경제협력개발기구(OECD)는 회원국 내 27%의 직업이 자동화 위험에 처해 있다고 하고, 세계경제포럼(World Economic Forum)은 2027년까지 42%의 직업이 자동화될 것으로 전망한다. 하지만 국제노동기구(International Labour Organization, 이하 ILO)는 AI의 영향을 ‘대체’가 아닌 ‘보강’으로 해석한다. 빠르게 바뀌는 업무를 직업이 따라가지 못하는 이유는 AI 활용 영역 중심으로 팀을 재조직하는 데 시간이 걸리기 때문이다.

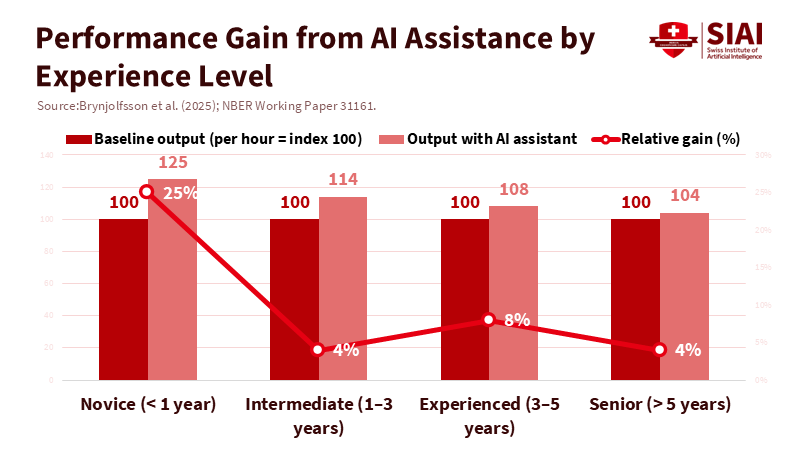

초심자와 경력자 간 생산성 격차도 좁혀지고 있다. 실험에 따르면 생성형 AI의 도움을 받는 고객 지원 업무의 생산성이 14% 증가했는데 신입사원들이 더 큰 도움을 받았다. AI를 활용한 코딩 업무도 작업 시간이 55%나 줄고 직원들의 스트레스도 개선됐다.

주: 기본 성과(100), AI 활용을 통한 성과, 개선 비율(보기 좌측부터) / 경력 1년 이하, 경력 1~3년, 경력 3~5년, 경력 5년 이상(좌측부터)

AI로 인해 시간이 절약된 것도 그렇지만 ‘효과성’이 향상된 것이 더욱 중요하다. AI를 활용해 6개월만 교육받으면 수년간의 반복훈련이 있어야 가능했던 생산성이 달성되는 것이다. 숙련도는 아직 중요하지만 개념 자체가 문제 진단, 검증, 윤리성에 대한 관리 감독으로 변했다. 경력을 측정하는 기준도 만족할 만한 결과를 빠르고 책임감 있게 대량으로 만들어 내는 역량으로 바뀌었다.

교육도 ‘바뀐 기준’ 적용해야

교육은 이러한 변화의 중심에 놓인 분야다. 아직도 수업에 들이는 시간과 경력에 집중하는 대학이 있다면 몰락의 길을 걸을 가능성이 크다. 이제 교육 과정은 학생들이 본인의 사고력과 AI의 도움을 결합해 검증 가능한 고품질의 결과물을 만들어 내도록 하는 데 집중해야 한다.

주: AI로 인한 대체(좌측 막대그래프), AI로 인한 보강(우측 막대그래프) / 사무 및 관리직, 교육 및 직업 훈련, 제조 및 생산, 전문직 및 과학, 정보 기술, 예술/미디어/디자인(좌측부터)

이를 위해 시험은 그냥 ‘적어라’가 아니라 ‘만들고 검증하고 설명하라’는 지시문으로 시작해야 한다. 학생들은 실제 업무 흐름과 같이 본인의 지시문과 수정 및 확인 과정을 제출해야 한다. 학위도 AI 이해력과 도구 사용 능력에 따라 주어져야 한다. 단기 과정을 통해 학점을 쌓을 수 있도록 하고, 프로젝트 기반 인증을 통해 AI를 활용해 무엇을 할 수 있는지 보여줘야 한다.

고용 시장도 경험을 시간이 아닌 결과물로 판단하고 있다. 지원자가 제출한 포트폴리오는 AI를 어떻게 활용했고, 인간이 무슨 역할을 했으며, 이를 통해 어떤 효율성 개선이 이뤄졌는지를 포함해야 한다. 이는 유네스코(UNESCO)가 밝힌 ‘교육 영역에서의 생성형 AI 활용 지침’과 맥락을 같이한다. 인간 중심 설계와 투명성, 명확한 역할 공개가 그것이다. 그렇게 하면 고용주들도 증거에 입각해 지원자의 기술 수준을 판단할 수 있다.

투명하고 공정한 ‘AI 채용 생태계’

하지만 모든 근로자가 평등하게 AI를 활용할 수 있는 것은 아니다. 또 ILO에 따르면 여성들이 다수 속한 사무 및 관리직 분야가 더 큰 자동화 위험에 노출돼 있다. 따라서 정책 당국은 이들이 예외 처리 및 고객 관리, 업무 조율 등 인간이 강점을 발휘할 수 있는 영역에서 부가가치를 창출할 수 있도록 도와야 한다.

프리랜서 경제에도 기회와 위기가 공존한다. 일상적인 업무가 줄어드는 반면 AI를 활용한 업무는 더 높은 보상을 받는다. 하지만 AI 시스템을 위해 존재하는 데이터 분류 및 콘텐츠 조정 업무에 대한 급여가 낮다는 사실은 데이터 공급망에서의 윤리 기준과 공정한 대우를 다시 생각하게 한다. 정부는 투명성에 대한 최소 기준을 설정하고 AI 관련 서비스에서 공정한 노동 관행을 정립한 기업에 공공 부문 조달의 우선권을 부여할 필요가 있다.

기업도 인재를 평가하는 기준을 바꿔야 한다. 기존의 ‘경력 5년 이상’과 같은 잣대로는 AI로 강화된 업무 역량을 판단할 수 없으니, 숫자 대신 AI 도구를 활용한 결과물을 보여 달라고 하는 것이 맞다. 학교도 기업의 변화를 최종 과제에 반영해 학생들을 준비시켜야 한다. 기업과 학교가 움직이면 숫자로 된 경력이 아닌 성과에 따른 기회가 주어지는 투명하고 공정하며, 기술 수준에 입각한 채용 생태계를 만들 수 있다.

본 연구 기사의 원문은 Throughput Over Tenure: How LLMs Are Rewriting “Experience” in Education and Hiring을 참고해 주시기 바랍니다. 본 기사의 저작권은 스위스 인공지능연구소(SIAI)에 있습니다.