AI 격전지 된 휴머노이드 로봇 시장, 중국 앤트그룹도 출사표 “전문가 모십니다”

입력

수정

하드웨어 전문가 월급 1,400만원 수준 사회구조 변화에 휴머노이드 활용도↑ 실용성 면에서는 의문점, 대안은?

전기차와 인공지능(AI) 등 여러 첨단 산업에서 놀라운 기술 발전 속도를 보이고 있는 중국이 이번에는 2족 보행 인간형(휴머노이드) 로봇 개발에 팔을 걷어붙였다. 세계 산업용 로봇 시장에서 40%가 넘는 점유율을 기록 중인 만큼 기술 개발과 상용화에서 빠른 진전을 이룰 수 있을 것이란 판단에서다. 메타와 애플 등 미국 빅테크 기업들 또한 휴머노이드 로봇 시장의 성장세를 눈여겨보는 모습이다.

환경 인식·상호작용 물리적 시스템에 AI 적용

21일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)은 중국 알리바바 계열 핀테크 기업 앤트그룹이 최근 휴머노이드 로봇 사업 진출을 공식화 했다고 보도했다. 지난해 말 자회사 ‘상하이 앤트 링보 테크놀로지’를 설립한 데 이어 최근에는 전기 엔지니어, 하드웨어 전문가, 알고리즘 엔지니어 등 다양한 분야의 전문가를 채용 중이라는 전언이다. 특히 휴머노이드 로봇의 외형 설계를 담당할 하드웨어 구조 전문가에게는 월 7만 위안(약 1,400만원)의 높은 급여를 제시한 것으로 알려졌다.

알리바바와 앤트그룹은 해당 자회사를 통해 ‘체화 지능(Embodied Intelligence)’ 기술과 제품 연구개발에 박차를 가한다는 계획이다. 체화 지능은 센서를 통해 주변 환경을 인식하고 상호작용할 수 있는 물리적 시스템에 AI를 적용하는 기술을 의미한다. 앞서 마윈 앤트그룹 설립자는 지난해 12월 공식 행사에 참석해 “향후 20년간 AI가 가져올 변화는 모든 인류의 상상을 초월할 것”이라며 AI 기술 고도화를 강조한 바 있다.

앤트그룹 외에도 다수의 중국 기업이 휴머노이드 로봇 개발에 뛰어들었다. 먼저 유니트리는 지난 1월 중국 음력 설 전야제 방송인 춘제완후이(春节晚会)에 춤추는 휴머노이드 로봇 ‘H1’을 선보여 눈길을 끌었다. 당시 H1 로봇 16대는 인간 무용수 16명과 짝을 맞춰 군무를 소화했고, 이는 “중국에서 본격적인 휴머노이드 로봇 개발의 시대가 열렸다”는 평가로 이어졌다.

이 밖에도 유비테크, 샤오미, 메이퇀, 텅쉰 등 여러 IT 기업이 속속 로봇 시장에 출사표를 던지고 있다. 2010년대부터 로봇을 주요 미래 산업으로 주목해 온 중국 당국 또한 휴머노이드 로봇 산업을 전기차 산업처럼 중국 주도 시장으로 구축하기 위해 총력을 기울이고 있다. 일반 산업용 로봇 분야에서 글로벌 점유율 42%를 기록 중인 만큼 휴머노이드 로봇 개발에서도 빠른 진전을 이룰 수 있다는 자신감으로 해석된다.

2023년 중국 공업정보화부는 ‘인간형 로봇 혁신 발전에 관한 지도 의견’을 내고 2025년까지 휴머노이드 로봇 혁신의 기본 체계를 구축하고, 이후 2027년까지 전반적 역량을 세계 선진 수준으로 끌어올린다는 목표를 제시했다. 세계적 영향력을 가진 휴머노이드 로봇 기업 2~3개를 집중 육성하고, 다수의 혁신 중소기업 또한 지원한다는 설명이다. 나아가 휴머노이드 로봇 산업 클러스터 조성 계획도 밝혔다.

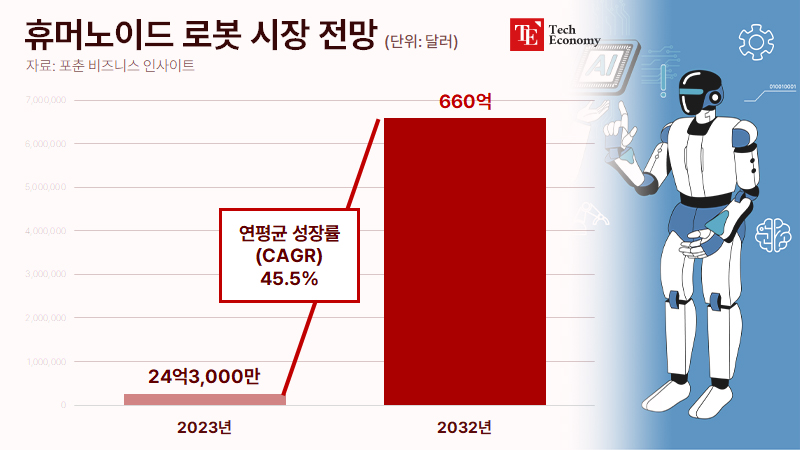

글로벌 휴머노이드 로봇 시장 연평균 45%↑

오랜 시간 ‘연구 대상’에만 머물렀던 휴머노이드 로봇은 AI 기술 발전으로 상용화를 목전에 두고 있다. 저출산과 고령화가 가속, 베이비붐 숙련 노동자 세대의 은퇴, 기피 직업의 노동력 부족 등 다양한 사회구조적 변화가 휴머노이드 로봇의 도입을 촉진한 것이다. 글로벌 시장조사기관 포춘비즈니스인사이트에 의하면 휴머노이드 로봇 시장은 2023년 24억3,000만 달러(약 3조5,000억원)에서 2032년 660억 달러(약 94조8,000억원) 규모로 성장할 전망이다.

중국은 물론 전 세계 빅테크 기업들이 앞다퉈 휴머노이드 로봇 시장 진출을 서두르는 이유도 여기에 있다. 소셜미디어 페이스북의 모회사 메타는 생성형 AI ‘라마’ 플랫폼 기능을 극대화하는 것을 목표로 소비자 휴머노이드 로봇 연구·개발에 집중할 것이라고 밝혔으며, 오픈AI는 지난달 말 당국에 제출한 상표 등록 신청서에 ‘로봇’ 분야를 포함하며 휴머노이드 로봇 개발 의도를 명시했다. 또 애플은 미래 스마트홈 생태계 구축을 위해 휴머노이드, 비휴머노이드 로봇을 모두 연구 중인 것으로 알려졌다.

이런 가운데 서비스로봇은 휴머노이드 로봇보다 한 걸음 빨리 상용화에 다가서고 있다. 현재 서비스로봇은 물류, 배송, 푸드테크 현장에서 주로 활용 중이지만, 고령 인구 증가 등으로 돌봄 수요가 늘면서 개인 서비스로봇 시장이 빠르게 성장할 것이란 관측이다. 프리시던스 리서치의 연구에서 글로벌 서비스로봇 시장은 2023년 472억7,000만 달러에서 연평균 15%의 성장해 2034년에는 2,127억7,000만 달러(약 304조6,800억원) 규모까지 성장할 것으로 전망됐다.

‘흥미’의 휴머노이드, ‘실용’의 협동로봇

다만 일각에선 휴머노이드 로봇 상용화를 두고 ‘시기상조’라는 신중론도 제기된다. 사람과 유사한 외형을 갖췄다는 데서 흥미를 느낄 수는 있지만, 실제 사용에서는 도리어 불편을 초래할 수 있다는 지적이다. 킴 포블슨 유니버설로봇 최고경영자(CEO)는 “휴머노이드 기술은 전방적으로 아직 미성숙하다”며 “특히 산업 환경에서는 다리가 달린 로봇보다 바퀴로 움직이는 로봇이 더 나은 선택이 될 수 있다”고 주장했다.

그러면서 포블슨 CEO는 휴머노이드 로봇의 대안으로 협동로봇 모델을 제시했다. 상당한 기술 진전을 이룬 협동로봇들이 생산 현장의 자동화를 앞당기고, 인간 근로자와 나란히 일하면서 경제를 성장시킬 잠재력을 갖고 있다는 설명이다. 그는 “우리는 이미 협동로봇이 공장과 창고를 벗어나 카페와 건설 현장 등 사회로 ‘탈출’하고 있는 것을 목격하고 있다”고 진단하며 “AI는 카메라 비전과 결합해 가변성을 처리하는 등 협동로봇을 덜 통제된 환경으로 이동시키고 있다”고 강조했다. 로봇과 AI의 결합이 휴머노이드의 형태에 갇히지 않고 더 안정적이면서도 경제적인 형태로 현실화할 수 있다는 의미다.

IT 전문 시장조사기관 ABI리서치도 비슷한 해석을 내놨다. 조지 초두리 ABI 리서치 로봇 산업 분석가는 “협동로봇은 로봇 혁명의 최전선에 있다”며 협동로봇의 저렴한 비용과 안전성은 중소기업(SME)이 로봇을 도입해 광범위한 경제 부문에서 주요 생산성의 이점을 얻을 기회를 제공한다”고 말했다. ABI리서치는 협동로봇 시장이 향후 매년 28%씩 성장해 5년 후인 2030년에는 72억 달러(약 10조4,000억원) 규모로 팽창할 것으로 내다봤다.