‘반도체 자립’ 선언한 중국, 4분의 1지점 통과 “미국 제재도 혁신 못 막아”

입력

수정

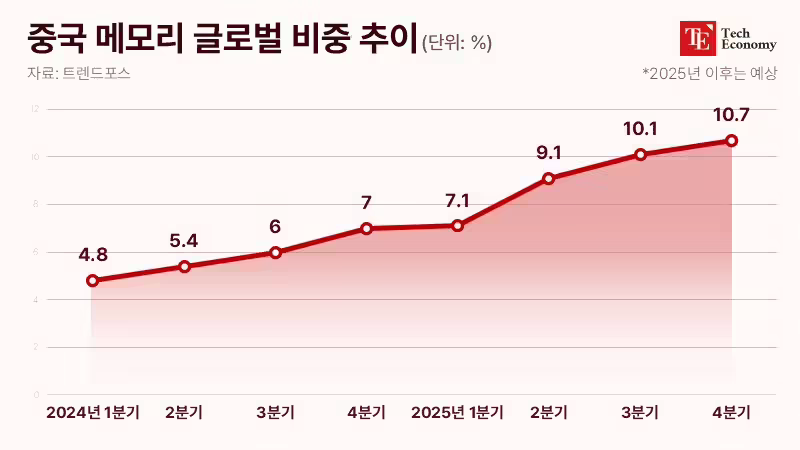

반도체 투자, 10년 사이 약 20배 증가 ‘설계→패키징' 반도체 생태계 구축 메모리 발전 뚜렷, 한국 기업에도 위협

중국을 향한 미국의 첨단 기술 수출 통제가 갈수록 그 수위를 높여가는 가운데, 중국 반도체 산업이 자립률 25%를 달성하며 미국의 제재를 무력화하는 모습이다. 이미 지난해 하반기 12인치 웨이퍼 공장을 줄줄이 완공한 만큼 고부가가치 반도체를 중심으로 한 중국의 기술 자립은 그 속도를 더 높일 것으로 전망된다.

중국 칩 수출액 200조원 상회

7일 중국 IT 전문매체 고커지(高科技)는 “10년 전 10% 미만에 그쳤던 중국의 칩 자급률이 최근 25%까지 상승했다”며 “2024년 11월까지 칩 수출액은 1조300억 위안(약 205조2,800억원)을 기록했다”고 보도했다. 중국의 칩 수출이 1조 위안을 상회한 것은 이번이 처음이다. SMIC와 화홍그룹(华虹集团), 넥스칩(晶合集成) 등이 28nm(1nm=10억분의 1m) 칩 시장에서 31%의 점유율을 자랑하며 분전을 이끈 것으로 파악된다.

매체는 6년 여에 걸친 미국의 강도 높은 제재가 도리어 중국의 반도체 산업 투자 열기를 더 뜨겁게 만들었다고 분석했다. 그에 대한 근거로는 미국의 제재가 시작되기 직전인 2019년 300억 위안(약 5조9,600억원)에 불과했던 반도체 투자 총액이 2024년 상반기 5,173억 위안(약 102조7,300억원)으로 20배가량 증가했다는 점을 들었다.

여기에 최근에는 고부가가치 반도체를 생산하는 12인치 웨이퍼 생산라인을 가동하는 기업도 속속 늘면서 중국의 반도체 자립을 앞당기고 있다. 시장조사기관 트랜드포스에 의하면 지난해 12월까지 12인치 웨이퍼 생산시설을 완공한 중국 반도체 기업은 룬펑반도체, 톈청선진반도체, 캔세미테크놀로지, 화홍그룹 등 4개 사에 달하며, 옌둥반도체 등 공사가 진행 중인 기업도 다수 확인됐다. 대만 연합보는 이들 12인치 웨이퍼 생산설비당 많게는 우리 돈 10조원 이상이 투입됐을 것으로 추정했다.

中 학자 “중국 반도체 생태계, 이미 성숙기”

중국 학계에서도 미국의 대중국 반도체 제재가 오히려 중국의 기술 자립과 혁신에 더 집중하게 한 계기가 됐다는 평가가 주를 이룬다. 중국의 반도체 전문가 무룽쑤쥐안은 “중국은 반도체 기술의 성숙 공정에서 강력한 경쟁력을 발휘하고 있다”며 “7nm 미만 초미세 공정은 미국 제재로 극자외선(EUV) 노광 장비를 확보할 수 없어 실현할 수 없지만, 14nm 이상 레거시 공정에서는 이미 기술 자립을 이뤘다”고 진단했다.

그는 “중국은 이미 (반도체) 설계와 제조, 패키징, 테스트 전반에 걸친 생태계를 구축했다”며 “레거시 공정은 90% 이상의 반도체 칩 수요를 커버할 수 있으며, 적용 분야 또한 산업, 의료, 자동차, 스마트 단말기 등 다양하다”고 말했다. 이어 “특히 화웨이는 5nm 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 설계 능력에서 돌파구를 마련했지만, 대만 TSMC 생산에 차질을 빚으면서 현재 3D 패키징 기술, 칩렛 등 경로를 통한 성능 향상에 주력하고 있다”고 설명했다.

무룽쑤쥐안은 또 “미국은 애초 화웨이와 SMIC 등 특정 기업만 타깃으로 삼았지만, 이후 제재 기업 수를 계속 확대해 최근에는 140여 기업으로 늘렸다”고 짚으며 “일부 기업에 대한 제재만으로는 중국의 반도체 굴기를 막을 수 없다는 것을 인지했을 것”이라고 해석했다. 그러면서 “미국의 대중국 제재는 계속 강화되겠지만, 중국의 반도체 성장을 억제하는 데는 역부족일 것”이라고 꼬집었다. 중국 반도체 생태계는 이미 성숙기에 접어들었다는 게 그의 주장이다.

메모리 강화에 삼성전자·SK하이닉스도 ‘위험’

미국 또한 이 같은 변화를 예의주시하고 있다. 중국이 막대한 투자와 풍부한 내수 시장, 강력한 정부 지원을 바탕으로 미국의 제재를 뚫고 반도체 기술 리더십을 확보해 가고 있다는 시각에서다. 크리스 밀러 미국 터프츠대 교수는 “글로벌 반도체 공급망에서 지난 몇 년 동안 가장 큰 변화는 중국의 부상”이라며 “머지않은 미래에는 한국이 중국산 칩을 사게 될 수 있다”고 예측했다.

그러면서 밀러 교수는 메모리 중심으로 전개되는 한국 반도체 산업의 특성상 이 같은 환경에 더 빨리 노출될 것이라고 설명했다. 그는 “5년 전까지만 해도 중국은 메모리에서 별다른 경쟁력이 없었으나, 막대한 돈을 투자한 결과 D램과 낸드에서 삼성전자나 SK하이닉스에 실질적 위협이 되고 있다”며 “다만 파운드리(반도체 위탁 생산)에서는 중국이 TSMC보다 여전히 5년 정도 뒤처져 있다”고 분석했다. 중국의 파운드리 산업이 여전히 수입 제조 설비와 미국 기술에 여전히 크게 의존하고 있는 만큼 파운드리에서 그들과의 기술 격차를 벌려야 한다는 게 밀러 교수의 제언이다.

앞서 밀러 교수는 글로벌 반도체 패권 전쟁을 통시적으로 고찰한 저서 ‘칩 워(Chip War)에서도 “과연 한국과 미국, 대만, 일본은 중국이 세계의 반도체 공급망에서 더 중요한 역할을 하는 상황을 받아들일 수 있을까”라는 질문을 던진 바 있다. 그는 “현재 이 국가들은 ‘그럴 수 없다’는 결론을 내렸다”며 “그것이 현재 미국 주도로 진행 중인 글로벌 반도체 공급망 재편의 본질”이라고 말했다.